きらくな寝床

自然農の田んぼ 2019 畦ぬり

5月20日、田植え前の大事な作業の『畦ぬり』をしました。

畦ぬりとは、モグラの穴を塞いで水漏れを防ぐことを目的に行います。

隣にある仲間の田んぼでは『麦の秋』の名のとおり、

金色の穂を揺らした麦が収穫時期を迎えていました。

苗床の草取りに来た2週間前と比べると、

田んぼの草がまた一段と伸びていました。

まずは、畦塗りをする場所だけ草を刈ります。

刈った草をどけて幅30cm深さ30cmくらいの溝を掘ります。

掘った溝に水を引き入れて土を戻し、足でよく練りこみます。

長靴が脱げそうになるので、裸足になってやりたいくらいです。

子供が泥遊びをするように根気よく、土と水をよく練ります。

全部踏み固めたら、

表面をなだらかにしながら畦に向って塗り固めます。

苗床の草取りもしました。

苗はこの前よりも伸びていますが、スギナなどの草も多く、

昨年よりも発芽率がかなり悪そうです。

表面がカラカラに乾いていて、

そのまま草を抜くと稲の根も傷めてしまいそうなので、

ジョウロで水をかけながら草取りをしました。

が、そのうちに雲行きがあやしくなり雨が降ってきました。

雨に濡れながらも最後までなんとか草をとり終えました。

【きらくな寝床】

自然農の田んぼ2019 苗床の草取り

5月4日、2週間前に籾まきをした苗床の草取りに行ってきました。

2週間前はカラスノエンドウでしたが、

今回はキツネのボタンとクローバーが田んぼにかなり増えていました。

田んぼの草は毎年変わっていきます。

仲間の田んぼにもそれぞれ、苗床ができていました。

草取り前の苗床です。

どのくらい芽が出たのか楽しみです。

不織布を外してみたら、

寒かったからか、草もお米の芽もまだあまり出ていませんでした。

かいわれ大根のように小さな雑草の芽を、

一本づつ根気よく抜いていきます。

2時間強、辛抱強く草を抜いたら、お米の芽がはっきりしました。

まだそれほど発芽率がよくないので、この後に期待です。

草とリの後は、不織布を上げて帰りました。

【きらくな寝床】

自然農の田んぼ 2019 苗床作りと籾まき

4月21日、我が家の田んぼの苗床作りと籾まきに行ってきました。

前日には共同の田んぼで黒米の籾まきがあり、

仕事で参加できませんでしたが、見ると立派な苗床ができていました。

仲間の田んぼにも、いつでも籾まきができるように、

苗床が準備されていました。

まずは、苗床の場所を決めて草を刈ります。

刈った草をどけたら表面の土を少し削り取ります。

表面を少しだけ耕して、丁寧に草の根っこなどを取り除きます。

両手を使って表面の土を細かくしていきます。

周りに溝を掘ります(モグラ対策)

表面を平らにして、籾米を一粒づづ蒔いて行きます。

3cm四方に一粒が理想ですが、

ついつい欲張ってたくさん蒔いてしまいます、

籾米を蒔き終ったら、ふるいで細かくした土をかぶせます。

全部覆ったら手で押さえて平らにします。

その上から切った藁をかぶせ、さらに藁をかぶせます。

抑草と寒さ対策です。

最後は不織布で被って完成です。

田んぼの脇では、仲間の3人が、

去年の台風でトタンが飛んでしまった、

稲架用の竹をしまう小屋を作っていました。

前のよりかなり立派な小屋が出来上がりました。

ありがたいです。

【きらくな寝床】

お味噌の仕込み本番

日曜日、朝から田んぼのある坂ノ上に向かいました。

そこで友人の町田さんと一緒にお味噌を仕込みます。

着いた時には準備万端できていました。

薪で大豆を炊いたあとの釜で我が家の大豆も温めさせてもらいました。

大きな飯台。

これがないと味噌は作れません。

まずは、糀と塩を混ぜておきます(塩きり)

塩の分量は、(大豆3kg+糀3kg)×22%=1.32kg

最後に上にまく塩をとっておいて、

カメのそこにも少しまいて残りは全部糀と合わせます。

その間に、杵と臼で大豆をつぶします。

けっこう重労働です。

今回3家族20kgの味噌を仕込みましたが、

自然農の田んぼで収穫した緑豆、タツマで販売している有機大豆、

普通のお米屋さんで販売している大豆の3種類がありました。

それぞれ色も違うし、つぶした時の粘り具合も全く違いました。

つぶした大豆と塩きりした糀をよく混ぜ合わせます。

握りこぶしくらいの味噌団子を作って、

カメの中に投げ込み、隙間なく味噌団子を詰め込んでいきます。

全部入ったら上に塩をまき、

晒しをのせて木の蓋をのせ重石をかけてひと夏おきます。

今年も無事にお味噌が仕込めて一安心です。

【きらくな寝床】

お味噌の仕込み

明日がいよいよ手作り味噌の仕込みの日。

とにかく大豆を煮るのが一番時間がかかるので、

今日は一日中大豆を煮ています。

タツマの大豆は新物の豆じゃないので、

とにかく柔らかくなるまでに時間がかかります。

圧力鍋でも通常は30分煮れば充分のところ倍の60分かけて煮ています。

それを合計7回繰り返します。

糀は午前中に取りに行ってきました。

糀屋のご主人から「みんなが不思議がるけど、これで美味しい味噌ができるの?」

と聞かれました。

玄米を少しだけすったお米を持ち込みで糀にしてもらっているので、

他の人が見たらきっと不思議に思うのでしょうね。

「もちろん。すごく美味しいお味噌ができますよ!」と答えました。

大豆さえ煮えたら、後は塩が22%で1・32kgとカメ、重石を用意して、

明日の朝田んぼのある坂ノ上までいけばOK.

準備は忙しかったけどここまではとっても順調です。

【きらくな寝床】

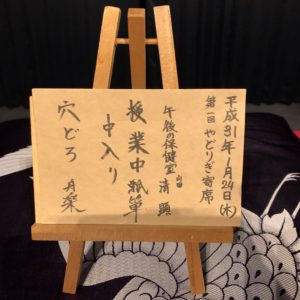

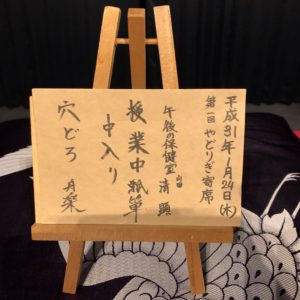

やどりぎ寄席

友人のGちゃんが出演した「やどりぎ寄席」に行ってきました。

昨年の9月、静岡市葵区人宿町にオープンしたコミュニケーション劇場、

「やどりぎ座」で初めての落語会です。

入場無料で投げ銭歓迎の会とのこと。

開演が20時からなので、19時に仕事が終わり急いで帰って自転車に乗り換え、

ぎりぎり間に合いました。

まずは山田清顕さんによる「午後の保健室」

普段はミュージカルをされているそうでとってもいいお声です。

登場人物は中学生3年生の生徒会長、校長先生、保健室の先生の3人。

それぞれの話し方が特徴的で意外性があり、親父ギャクやダジャレ満載です。

次は駒家瓢箪さんによる「授業中」

1960年代売れに売れたという三遊亭歌奴さんのもちネタだそう。

山のあなたの空遠く で始まるカール・ブッセの詩を題材に

ずーずー弁の先生がおかしな授業を繰り広げます。

当時の世相も反映され、今となってはなかなか聞けない貴重な落語だと思います。

先生と生徒の掛け合いがとっても面白かったです。

中入りの後、骨皮舟楽さんによる「穴どろ」

3両の借金取りに追われ、かみさんにお金を工面してこいと追い出された男。

通りがかりの家の裏木戸が開いているのをいいことに中に入り込むと、

祝い事でもあったのか、お膳や銚子がそのままになっていた。

残った酒を飲み寿司をつまんで、

いい気持ちになった男が帰ろうと庭に下りると、穴倉にまっさかさま。

家のものに気づかれて、さてさてどうなることやらという噺。

アマチュアとはいえ、3人ともとても上手で楽しい会でした。

また第2弾があれば絶対行きたいです。

【きらくな寝床】

お味噌作り準備

毎年2月に友人と一緒に自家製お味噌の仕込みをしています。

今年も糀屋さんに、

「玄米を持込みで15kgの糀を2月9日頃にお願いしたい」と連絡したら、

スタッフがインフルエンザにかかってしまい、

少人数で毎日少しづつ仕込んでいるそう。

希望の日にはできないけど、1月26日ならと受けてもらいました。

ということで、友人と相談し急遽1月27日に仕込みをやることになり、

あわただしく準備を始めました。

タツマで販売している有機大豆を2kg買い、水曜日から浸水させました。

タツマの大豆を2kgにしたのは、

今年自然農の畑で作った在来の大豆がおそらく1kgは採れただろうから。

自分で作った大豆で自家製味噌を仕込むのは夢でした。

でも収穫した大豆をまだ全部さやから取り出していません。

11月に旦那様と娘と私の3人で2時間ほどやって550gでした。

残り450gを何とかさやから取り出したい!

と一人で頑張って3時間ほどやりましたが310gしかありません。

合計860gで140g足りない!

けどもう時間がないので、今日からまたタツマの大豆を200g浸水させました。

取り出したあとの残った大豆の枝は、

20リットルのゴミ袋に半分くらいのカサがありました。

時間がかかるわけです。

【きらくな寝床】

自然農の田んぼ 2019 お餅つき&新年会

1月5日、毎年恒例の田んぼのお餅つき&持ち寄り新年会がありました。

町田さんが作ったかまどで、共同の田んぼで作った黒米と赤米を蒸かします。

初めに黒米のお餅をつき、その後黒米の品種違いを、

そして3回目が赤米でした。

熱々のうちに頑張って臼と杵でつきます。

交代でやりますが、

男性がつくとやっぱり力強いです。

つき終わったお餅はすぐに小さく丸めます。

人手があるので早いです。

田んぼにシートを敷いてみんなでさっそくつき立てのお餅と、

持ち寄りの品を頂きました。

最初に持ってきたメニューをそれぞれ紹介しました。

町田家特製の巾着入り野菜おでんに、切り干し大根、大豆の甘辛、

大根と有機大豆色々使った2種類のおやき、里芋のコロッケ、自家製たくわん、

蕪のピクルス、百目柿の干し柿、

リンゴのパウンドケーキ、おむすびなどなど、

私は丸干し芋のサラダを持参しましたが、

これもなかなか人気でした。

新年会の後は、籾のままだった新米の籾摺りをしました。

唐箕を頑張って何回かやったので、

籾摺りも楽でした。

一回籾摺りしたところ。

まだ籾米が混ざっているのでこのまま玄米ご飯で炊くのは辛いです。

もう一回かけたらかなりきれいになりました。

9.63kgあった籾米が、7.65kgの玄米になりました。

我が家のお米は赤米と緑米が混じった雑穀米です。

炊くとそれぞれのお米が入って綺麗で美味しいご飯ができます。

その後籾摺りした仲間のお米は、

あさひと黒米がかなり混じっていました。

これも美味しそうです。

【きらくな寝床】

缶ビール用の竹かご

先日、ちょっとしたお礼にプレミアム缶ビールを差し上げたYさんから、

こんな素敵なプレゼントを戴きました。

なんと、缶ビール用の竹かごです。

Yさんは、竹かご作りを河口湖町勝山スズ竹伝統工芸センター(通称ざる学校)

で習得しました。

先日会った時も「明日は河口湖に竹を採りに行く」と話していました。

今回戴いたかごの竹も青々としているので、

その時に採ってきた竹で編んでくれたのだと思います。

私もちょっとだけYさんから習ったことがありますが、

採ってきた竹を裂いて、同じ太さにするのは本当に手間がかかります。

材料ができるまでも大変、その後編むのも大変な労力です。

缶ビールを入れるとこうなります。

先日のビールの缶を中に入れて編んだと話していたので、

サイズが本当にピッタリです。

思いがけないプレゼントで嬉しいやら、申し訳ないやら。

さらにプレミアムなビールをお礼に差し上げなければと、

ちょっと下心アリでまた思いました。

【きらくな寝床】

自然農の田んぼ 2018 脱穀と唐蓑と大豆の収穫

11月23日、天日干ししていた稲の脱穀をしました。

まずは稲を稲架から下ろし、

一人が縛ってあった紐を解いて一束づつ渡し、

一人が足踏みの脱穀機を使って脱穀します。

昨年より収穫量が少なかったので脱穀は1時間もかからずに終了しました。

脱穀し終わった稲藁は、来年の農作業に使う分と、

お飾りを作る分を取っておき残りは田んぼにまきます。

脱穀しただけでは藁や草や籾がら、ゴミなどが沢山入っているので、

唐蓑にかけてそれらを飛ばします。

手でハンドルを回して風を送り、

そこに少しづつ脱穀した籾を落としていくと、

軽いゴミは飛んで米が下に落ちる仕組みです。

一回通しただけでは中々綺麗にならないのでそれを3回ほど繰り返します。

唐蓑までかけ終わった籾米の重さを計ったら9.63kgでした。

去年は18.12kg、一昨年が6.5kgなので、

豊作だった去年の約半分、不作だった一昨年の約1.5倍ということになります。

大豆の収穫も一緒に行いました。

他の仲間はみんな収穫し終わって天日干ししていました。

すっかり葉も落ち、茶色になった大豆を畑から探しながらの収穫です。

大きめのダンボールにいっぱいになりました。

これは家に持ち帰り、ベランダで天日干しすることにしました。

【きらくな寝床】