落語のCD

落語を最初に聞いたのはCDでした。

もちろん身振り手振りは見えないので

純粋に音だけで笑わせる、というのは名人ならでは。

この柳家花緑の「反対車」「紺屋高尾」は、

先月花緑師匠の独演会に行ったときに買いました。

真打昇進(たぶん、たい平)の落語会9日目のライブ音源です。

花緑師匠の若さを感じる声と

いまどきのユーモアがところどころにちりばめられていて、

とてもテンポがよかったです。

【きらくな寝床】

落語を最初に聞いたのはCDでした。

もちろん身振り手振りは見えないので

純粋に音だけで笑わせる、というのは名人ならでは。

この柳家花緑の「反対車」「紺屋高尾」は、

先月花緑師匠の独演会に行ったときに買いました。

真打昇進(たぶん、たい平)の落語会9日目のライブ音源です。

花緑師匠の若さを感じる声と

いまどきのユーモアがところどころにちりばめられていて、

とてもテンポがよかったです。

【きらくな寝床】

日曜日、演奏会に行く前に、

友人とランチを食べにロコマニへ行きました。

ロコマニは、静岡市葵区鷹匠にある

身体にやさしいマクロビオティック料理のお店。

若いご夫婦がやっていて店内も可愛い小物でいっぱいです。

テーブルは満席だったのでカウンターへ…。

プレートランチを頼みました。

大豆ミートの一口カツ+生野菜

野菜三品盛り

・切干大根の煮物・ブロッコリーとインゲンの胡麻和え・ごぼうと玉葱のラタトィユ

大根とお豆腐の味噌汁

ご飯は、玄米ご飯と雑穀米を半分づつ。

有機三年番茶で締めくくり。

身体にやさしくておいしくて、

お腹もいっぱいになりました♪

【きらくな寝床】

しばらく竹ざる編みの師匠が来られないので、

またハンダ付けでらっきょうの破れたところを直してみました。

かなり壊れていたので、

最初はこれを材料にして他のらっきょうを直そうと思っていたけど、

まだ修理が効きそうと仲間に言われてやってみました。

結果、かなりフランケンな感じだけどなんとかくっつきました。

しばらくまた使えそうでよかった♪よかった♪

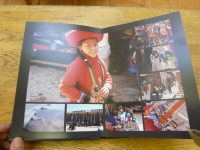

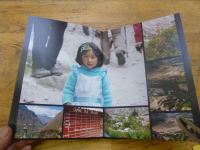

お茶の時間には、会長の山口さんが先月行っていた

「幻のインカ道」の写真を見せてもらいました。

まるでプロが作った写真集のようで、

見ごたえがすごくありました。

途中の村で出会った女の子の写真がとっても可愛かったです。

保護区で、一日あたり500人しか入れないエリアなので

とても快適だったそう。

最後のマチュピチュは現地泊なので、

4,5時間かけてガイドさんと見学した後、

みんなが帰っても、1人残ってもう一度全部見てきたのだそう。

羨ましいな~。

【きらくな寝床】

御幸町・鷹匠・伝馬町を舞台に62店舗が参加した御伝鷹(みてた)バル、

友人に誘われて行って来ました。

仕事があるので金曜の19時に集合し、

まずは腹ごしらえで「駅前 松の鮨」へ、

並んでいるかと思いきやちょうど入れ替わりに出て行くグループありで、

すんなりと中へ、

秋刀魚押し寿司、焼き穴子押し寿司、自家製玉子焼きの三点盛りに

広島酔心(日本酒1合)、

燗もつけてくれたみたいだけど最初なので冷で乾杯…。

お鮨美味しかった~♪

幸先いい感じです。

次は移動しながら「ビヤーレストラン ハートランド」へ、

ここもすんなりと入場。

貝柱と魚のムースに桜海老を加えて蒸し焼きにしたテリーヌ+白ワイン、

友人は、

田舎風パテ(肉の型焼き)+赤ワインを、

テリーヌが美味しかった~♪

また来たいです。

次は「新静岡セノバの沼津魚がし鮨」へ、

寿司と味噌汁+グラスビール(さっぽろ黒ラベルの生)でした。

700円のチケットでこのボリュームはすごいです!!

満足♪満足♪

次は少し足を伸ばして「LaCavade NAGAFUSA」へ、

途中バルメニュー終了の札が出ているお店もチラホラあり、

少し不安に…。

案の定NAGAFUSAも終了と出てました~残念

そこで、友人おすすめの「フルーツバーちゃんぷるー」に、

名前のとおり沖縄のお店。

メニューは、泡盛ベースのカクテル+フルーツオードブル

私は「三ケ日みかんのカクテル」友人は「干し柿のカクテル」をチョイス

出てきたフルーツオードブルの前にも1品、

チリビーンズストロベリー風味と、

もずくのざるぞば風と、黒豆の枝豆

干し柿のジェラート、プルーンの泡盛煮などがのったプレートも楽しかった。

最後は「居酒屋 おい川」で、

初亀秋上がりと、鰯のフライとごぼうの素揚げ。

色々まわって飲めて楽しかった~♪

【きらくな寝床】

この間からずっとやっていた「一閑貼り」の竹かご、

今日やっと完成しました。

柿渋を何度も何度も塗って、それでもなかなか艶がでなくて、

気づいたらかなり、お醤油で煮しめたような色になってしまいました。

おかしいと思って実際やっている人に聞いてもらったら、

和紙を貼った上からボンドを薄めて塗るのだそう。

そしてその上から柿渋を塗れば、

丈夫になり艶もすぐに出てくるんだって。

私は、貼った和紙に柿渋が充分染みこんだら

艶が出てくるのだと勝手に思っていたから、

たっぷり柿渋を塗りこんでしまいました。

色がだんだん変わってくるらしいからこの先どうなることやら…。

でもとりあえず持ち手を付けて完成♪

早速明日から使おう。

【きらくな寝床】

木工の同好会「木楽名会」では、

最近竹かごつくりを習っていましたが、

今回は自然農の町田さんから藁ぞうり作りを教わりました。

土台となる縄は町田さんがなってきてくれたので、

鼻緒に使う部分をなうところから始めました。

藁4本を互い違いにして布を巻き、

それを二本で手のひらの上でなっていきます。

これがなかなか難しい…。

何とかできたところで、

いよいよ足の指に縄をかけ、つま先部分から編み始めました。

時間がなくなってしまい片方だけですが、

可愛く完成♪

次回で両足分そろいます。

【きらくな寝床】

田植えから約2ヶ月たった、

棚田の草取りに行ってきました。

一般栽培から切り替えた一年目の田んぼなので、

あまり草の種がなかったらしく、

意外と綺麗な田んぼです。

分けつも順著に進んでいます。

目立つヒエと大きな草を一列おきに取りました。

片隅に植えた、古代米も細いけれど、

ちゃんと育っていました。

収穫の時には色々なお米が楽しめそうです。

これでもう、稲刈りまでにすることはないので、

11月の終わりの稲刈りが楽しみです。

【きらくな寝床】

今年も豆乳ヨーグルトが美味しい季節になりました。

友人に教えてもらって取り寄せた、

ブルマンヨーグルト、Aoyama-YC菌。

これはスターターキットに付いてきたウォーマー。

作り方は簡単で、

豆乳1リットルに、Aoyama-YC菌一袋を入れてよく振り、

ウォーマーを巻いて、夏なら6~7時間くらい置くだけ。

夜寝る前に仕込んでおけば、朝起きたら出来てます。

(でもホカホカだから、すぐに食べると豆腐みたいな感じで、

冷やせば立派なヨーグルトです。)

一般の乳酸菌は23~25℃の常温発酵菌なのに対して、

この「Aoyama-YC菌」は、38~45℃で発酵するため、

体内に摂取した後に最も活発に働くこと。

また酸にも強いため、

胃の中でも死滅せずに腸に届き、

腸の中でも生き続けるため、

乳酸菌本来の有効性が期待できるんだって。

何よりもとっても美味しい♪

ちょうど、豆腐とヨーグルトの中間のような味で、

私はバナナや苺ジャム、ブルーベリーなんかを入れて食べますが、

和風の味付けがよく似合うらしく、

黄な粉や黒蜜、あんこなどもいいみたい。

今度やってみよう♪

【きらくな寝床】

お米を計って袋に入れるときに絶対に必要なのがこれ、

「通称らっきょう」。

ブリキ製で、

主にお茶を量って袋に入れるのに使うものらしいです。

お米とお茶では重さが違うからなのか、

先端がわりと壊れやすいのです。

特殊なものなので結構金額も高く、

壊れてもすぐに買い換えるという訳にも行かず

ガムテープで補強して使っています。

でも指を切りそうで怖いし、

お米がこぼれてしまうので

なんとかうまく修理できないものかと考えていて、

木楽名会で有田先生がハンダ付けをしているのを見て、

これなら上手くいくかな~と教わることにしました。

結果、

のりしろがあるようにはがれたところは上手くくっつくものの、

破れたところは駄目でした。

それでも今までの状態よりはずっといいのでしばらくはこのまま使います。

いよいよとなったら、

一つを壊してパッチワークのように貼ってみます。

必要に迫られると、

色々な技が覚えられていいですね~。

【きらくな寝床】

今年の2月、

お味噌を仕込んだときに蔵出しした去年仕込んだお味噌。

だいたい1キロずつくらいタッパーに小分けして使っていたけど、

今日で最後の1キロになりました。

残りあと一ヶ月くらいもつでしょうか。

2月11日から食べ始めたから、

ちょうど半年で終了です。

来年はこの倍仕込まなければ…。

【きらくな寝床】