きらくな寝床

大豆の収穫と天日干し

23日、稲の脱穀と大豆の収穫に行って来ました。

他のメンバーはすっかり収穫も終わり、稲架に天日干ししていました。

畑に残された我が家の大豆は、葉も枯れてすっかり茶色でした。

草に埋もれた大豆を探し出して収穫し、

箱に入れて持ち帰り二階のベランダに干すことにしました。

乾燥するとさやがパチパチとはじけて豆が下に落ちるので、

不織布で覆います。

しばらく洗濯物を干すスペースが狭くなってしまうけど、

どれくらいの大豆がとれるのか今から楽しみです。

すっかり干し終えた箱の中にはこぼれた大豆がまだあるので拾おうと思ったら、

アシュがちゃっかり中に入り込んでいました。

座り心地も悪そうなのに、何が気に入ったのかしばらく出てきませんでした。

全く猫だなぁ。

【きらくな寝床】

どっさり戴きました!!

友人のGちゃんから「バジルのプランターを片づけているので、生葉いかがですか?」

と嬉しいメール。

ちょうど漆塗りの講座があったので帰りに寄らせてもらうと、

バジルの葉っぱはまるで花束のようでした。

他にも、手作りの柚子胡椒、バジルソース、柚子ジャム、柚子の果汁、

柚子の種、渋抜き柿、写真には写ってないけど、水菜にヤマト芋まで、

段ボール箱にいっぱいのお土産を戴きました。

我が家の冬の鍋はGちゃんからの頂き物で支えられております。

Gちゃん本当にいつもありがとう。

【きらくな寝床】

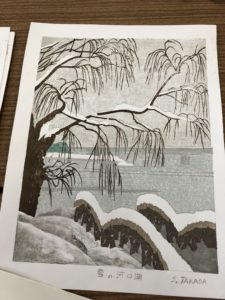

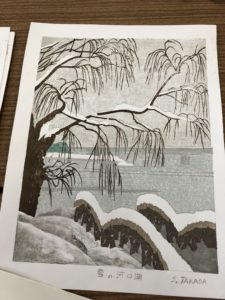

上手です。

木版画の同好会に入って早3年。

家では殆どやっている暇がなく教室の時にやるだけなので、

私自身はちっとも上達しませんが、

一緒に始めた仲間のTさんは今年、県の版画協会展で入選を果たし、

素人の私が見てもかなり上達しています。

それもそのはず、月2回の教室には必ず新作を作ってきて、

先生の指導を受けていますし、

家でもかなり時間をかけて楽しんでやっている様子がお話の中でも伺えます。

今回は『雪の河口湖』と題して、

雪景色の様子を刷って持参されていました。

彫りも刷りも上手です。

が、ご自身ではバックに木の模様が出てしまっているのが気になるとのこと。

先生が実演して、刷りのときの力加減を教授されていました。

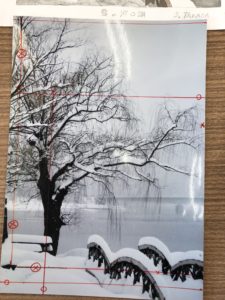

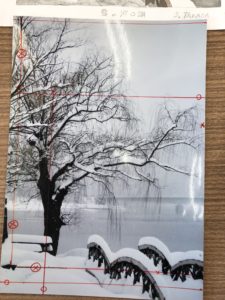

驚くのは、版画の元になった風景がこの写真とのこと。

もちろん撮影もご自身です(写真も趣味でされています)。

その再現力に驚いたのと、この色使いがとても好きなので、

ご本人に許可をとって写真を撮らせていただきました。

【きらくな寝床】

ぬりもの祭り

毎年楽しみにしている「ぬりもの祭り」。

今年は、11月10日と11日に青葉シンボルロードで行われました。

中でも楽しいのは卵殻貼りの体験コーナーです。

一つは無料でやらせてもらえ、二つ目からは200円という安さ。

いつもなら2つやらせてもらうのですが、

今年は、私と娘、姉と姪と姉の孫の5人で参加したので、

一人一つづつ作りました(写真は娘の作品)

下塗りはしてあり、キーホルダーも付いているという至れり尽くせりです。

卵殻を貼ったら、回りにカシューという人工の漆をぬってもらいます。

卵殻貼りのいいところは、どんな作品でも素敵に見えるところです。

小学校3年生の姉の孫も誰よりも時間をかけてなかなか上手に仕上げました。

その後は、自分で上から黒い漆を塗り、乾いたら研ぎだします。

そうすると1年使っても卵殻ははがれずしっかりとします。

そしてもう一つの楽しみが、漆塗りの製品を安く買えることです。

日曜日の午後だったので少なくなってしまいましたが、

ワイングラスの底の部分が漆塗りになったものが気に入り2客購入しました。

3000円以上の購入で福引もできて漆塗りのお箸が当たりました。

楽しい催しでした。

【きらくな寝床】

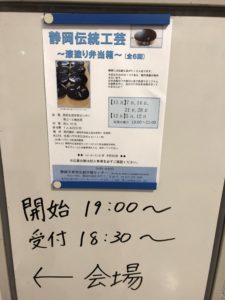

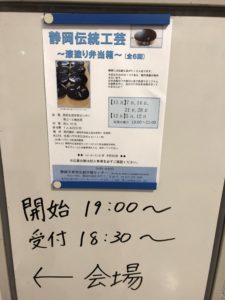

講座が始まりした。

毎年この時季、静岡市西部生涯学習センターで開催される、

静岡伝統工芸~漆塗り弁当箱~の講座が7日に始まりました。

全6回で、漆塗りのお弁当箱とお盆を仕上げます。

講師は細田豊先生で、漆塗りの同好会「田町ジャパン」がお手伝いをします。

受講生の方は全部で16名で、リピートの方もけっこういらっしゃいました。

「昨年自分のお弁当箱を作ったので、今年は旦那様のを作りたい」という方も。

参加費の支払いが事前にあり、

その時にデザインを考えてきて下さいとアナウンスがあったそうで、

初日からすぐに作業に取りかかれたため、

螺鈿細工の貝をカッターで切り取り、

漆で貼るところまで進んだ方も多かったです。

お盆に木固めの薄めた漆も塗り終え初日の作業は終了です。

週に一回、一ヶ月半かけてどんな作品ができるか楽しみです。

【きらくな寝床】

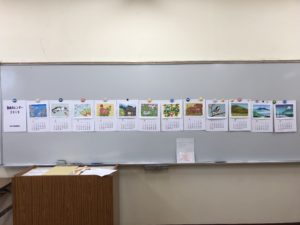

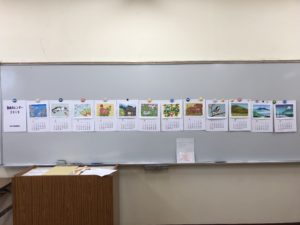

木版画カレンダー

木版画の教室で仲間と一緒に制作していた木版画のカレンダーが完成しました。

今日、全員の版画を持ち寄り12枚づつセットにしました。

並べてみると壮観です。

自分の拙い版画でも仲間たちに助けられて、

それなりにちゃんと見えます。

順番に自分の担当した版画の感想を話し、講師の先生からの講評をいただきました。

一年前よりもみんな上達しているのがよくわかります。

一人二部づつ戴きました。

無事完成してよかった!

【きらくな寝床】

自然農の田んぼ 2018 稲かり

11月3日、共同と自分たちの田んぼの両方の稲刈りを行いました。

自分たちの田んぼは10月27日に行う予定でしたが雨が降ってしまい、

共同の稲刈りと同じ日に行うことになりました。

一日で終わらせなければならないのでいつもより早めに家を出て、

9時に田んぼに着いたらすぐに自分たちの田んぼから始めました。

先月の台風以来初めて来たのですが、倒れた稲もなくほっとしました。

が、竹などを入れておいた物置の屋根のトタンが飛んでしまっていて、

田んぼの中にその残骸がいくつか落ちていました。

ここもかなり強い風が吹いたようです。

今年の稲は分けつが少なく、多いもので20本、少ないのは1本というのもありました。

平均すれば6~7本といったところでしょう。

一株刈ったら雑草を取り除き一握りくらいの束にして右、左、真ん中に重ねて置き、

重なった部分を麻紐で縛ります。

稲を縛っている間に、男性陣が共同部分の草刈りをしに行きました。

ポンプ周辺や田んぼ全体の周囲を除草しました。

全部縛り終えたところです。

36束でした。

去年よりは少なかったように感じます。

縛り終わった稲を天日干しする竿(稲架)にかけます。

仲間が大きい稲架(はさ)を作ってくれたので半分借りました。

二人で12時過ぎまで頑張って何とか稲刈りが終了。

お昼ごはんの後は共同の黒米と赤米の稲刈りです。

黒米も赤米も、まだ青い稲があるので葉が枯れた稲だけ刈り取りました。

5人がかりなのであっという間に終了しました。

稲刈りの後は畑の大豆の様子を見に行きました。

刈り取るのは葉が全部枯れて落ちたあとでいいそうです。

あまり手をかけずに大豆ができたのでけっこう嬉しいです。

一枝だけ枝豆で食べるために切ってきました。

夜、ビールのつまみにしたら粒は小さめでしたが甘くて美味しかったです。

【きらくな寝床】

グランシップ寄席~春風亭一之輔・玉川奈々福・神田松之丞~

にっぽんの話芸新時代!と題して、

落語の春風亭一之輔さん、浪曲の玉川奈々福さん、

講談の神田松之丞さんを迎えたグランシップ寄席に行って来ました。

落語は好きでたまに聞きに行きますが、講談と浪曲は初めてでした。

神田松之丞さんはチケットがなかなかとれないということで有名ですし、

一之輔さんも、NHK落語ディーパーに出演中で知名度も実力も文句なしです。

都内でもこの組み合わせは無いという大変珍しい会で、

今をときめく人気者を集めただけあって満席でした。

まずは前座の柳家あお馬さんが登場。

「子ほめ」は、好きな噺でよくききますが

しっかりとした口調でききとりやすくて面白かったです。

続いて出てきた神田松之丞さんの講談「雷電の初土俵」。

落語でいう所の枕がとても上手くて、

本編も勢いがあって話に引き込まれます。

さすがチケットが取れない人気講談師です。

講談の特長として、

一番の盛り上がりの場面で「お時間となりました」となるのが、落語との一番の違いでした。

続いて一之輔さんの「百川」。

噺自体もかなり面白くて好きな噺ですが本当に上手で面白かったです。

仲入りをはさんで、

もう一度一之輔さんが登場。

「ガマの油」を時間まで披露。

トリが玉川奈々福さんの浪曲でした。

これは人気者の二人が次の仕事へ行くための順番だったようで、

落語が終わって帰る人が出ないように「休憩中にロビーに地雷を仕掛けました」

という一之輔師匠の話には笑いました。

浪曲も初めてききましたが、最初に奈々福師匠のレクチャーがあり、

設えのこと、三味線の伴奏のこと、ここぞという掛け声について教えてくださり、

浪曲の世界に安心して浸ることができました。

演目は「大井川乗り切り」。

江戸時代の元馬術指南役という有名な馬の名人とその家来が大井川にやってきて…。

という迫力満点な見事なかたりでしたが、

こちらも、講談同様一番の盛り上がりで「お時間まで」となりました。

まるで一人芝居の演劇を観ているような質の高い話芸でした。

講談、落語、浪曲の聴き比べは、とても楽しい初めての体験でした。

【きらくな寝床】

完成!

木版画同好会で製作中の版画カレンダー。

先日の教室の日に頑張って、

私の担当分の刷りがようやく全部終わりました。

最後に刷ったのは輪郭線の黒。

水彩絵の具の黒一色で試し刷りしてみたら

何となく黒が強すぎる気がしました。

先生に相談して、

こげ茶を入れてみたらどうかということで、

少し黒を弱くしてみました。

比べてみると黒一色のときより優しい雰囲気になりました。

あらためて1版前のをブログの写真で見たら

輪郭線なしのもふんわりとした印象で、

これはこれでいいなぁ。

次に猫の版画をやるときは、

輪郭線を、クマガイモリカズ風に赤にするか、

思い切ってやめてみようかな。

【きらくな寝床】

あともうちょっと

木版画同好会で製作中の版画カレンダー。

全員で作業する日(カレンダーに完成させる)が11月6日に決まり、

いよいよお尻に火が付いて来ました。

前回、アシュの毛の部分とみかんの輪郭を刷ったので、

残りはあと、みかん、葉っぱ、肉球、全体の輪郭線の4版。

それを次回の教室でやるのは無理なので、

昨日の日曜日の夜、

頑張って、みかん、葉っぱ、肉球の3版を刷りました。

刷る場所はそれぞれ小さいので色を載せるのは楽なのですが、

用紙を湿らせておくためにバフン紙の間に数枚づつ挟んでおいた紙を取り出し、

刷ったらもどし、を28枚づつやるのでけっこう時間がかかりました。

ちょうど台風24号が接近中だったので、

途中で停電になったらどうしようとひやひやものでした。

本当は一気に輪郭線まで刷って完成!

と行きたかったのですが力尽きてしまいここまで。

でも後一息がんばろうっと!

【きらくな寝床】