自家製新茶

5月6日に兄弟姉妹が集まって摘んだお茶が届きました。

自家用に義兄が一年間丹精込めて世話をしたお茶なので完全無農薬。

総勢17名で早朝からお昼まで約50kgの新芽を摘みました。

売っている新茶に比べるとそれほど香りは強くないですが、

やっぱり新茶は美味しいです。

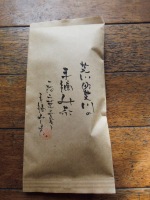

専用のお茶の袋。

『芝川町芝川産の手摘み新茶

一芯二葉の若芽を手摘みしました。』

と娘の知り合いに書いてもらいました。

字が素敵だとよけいに美味しく感じます。

5月6日に兄弟姉妹が集まって摘んだお茶が届きました。

自家用に義兄が一年間丹精込めて世話をしたお茶なので完全無農薬。

総勢17名で早朝からお昼まで約50kgの新芽を摘みました。

売っている新茶に比べるとそれほど香りは強くないですが、

やっぱり新茶は美味しいです。

専用のお茶の袋。

『芝川町芝川産の手摘み新茶

一芯二葉の若芽を手摘みしました。』

と娘の知り合いに書いてもらいました。

字が素敵だとよけいに美味しく感じます。

毎回二十四節気にちなんだお花の写真を撮っています。

時々被写体に困ることもありますが、

このところ姉たち家族が仮住まいしている家の庭に、

四季折々のお花が咲くので助かります。

きっと前の住民がお花好きな方だったのでしょう。

この花はそのものズバリ『ブラシの木』という名前でした。

花の名前を調べるときに助かっているのが“季節の花 300”というサイト。

この花を見たときに、

前にオーストラリアでみた『バンクシア』という花に似ているなあと思ったら、

やっぱりオーストラリア原産でした。

山火事など非常事態の時に種子を飛ばすというのも同じでした。

それにしても、こんなに綺麗なんだから、

もう少しいい名前が付けられなかったんだろうか?

そのものズバリで覚えやすいけど…。

前から知っていたけどまさか食べられるとは思ってなかったな~。

娘たち夫婦が結婚披露のパーティで、

来て下さって友人に御土産にしたのが4個入り。

それでも十分高いんだけど、

母の日ということで奮発して9個入りのを買ってきてくれました。

見た目はこんな感じ♪

中身の説明はなく食べてのお楽しみなんだって!

シーズンによってフレーバーが変わるらしい。

もちろん娘たちと三人で仲良く分け合って食べました。

どのフレーバーもすっごく美味しかった♪

幸せです♪

毎週水曜日に、生活クラブの配送便が来ます。

妹の家まで取りに行って、そのまま清水の会社へ出勤。

その途中、友人宅に届ける時間がいつもたいていお昼時。

とってもお優しい友人はお昼を用意して待っていてくれます。

悪いなあと思いつつ有難くご馳走になります。

今回はランチプレート風。

黒はんぺんのフライに、鮭の粕漬け、春キャベツの千切りに、

うずら豆の煮物、根昆布といくら、味噌汁。

とっても豪華です!

鮭、根昆布といくら以外は全部手作り。

私がもし一人暮らしだったらこんなにしっかりお昼ごはんをつくるかな~。

紀代子さん、いつもごちそうさまです。

日本経済新聞社 名古屋支社 主催の美術鑑賞会が、

静岡市美術館でありました。

現在開催中の「巨匠の眼 川端康成と東山魁夷」展です。

最初に多目的室にて市美術館の学芸員さんの作品解説を40分聞き、

そのあと自由見学。

ポストカードのプレゼントもありました。

葵タワーの地下にはまたラッピングエレベーターが登場!

美術館なのに、小説家の川端康成氏がメインというのがとっても珍しい企画展だと思いました。

前半は川端氏が収集した美術品の展示。

国宝の浦上玉堂、池大雅、与謝蕪村といった名品もならび、

ノーベル文学賞受賞メダルと賞状も興味深く拝見しました。

埴輪や、パウル・クレイを思わせる作風の古賀春江、若き日の草間弥生の作品など、

ジャンルを超えた様々な作品が見ごたえがあり

また氏の書いた書や、書斎も再現され、

川端氏の審美眼の一端を伺い知ることが出来ました。

後半は、東山魁夷氏との交流を中心に東山作品がたくさん展示されていました。

東山氏が川端氏の本の装丁を手がけたことから始まったという交流。

特に、ノーベル文学賞受賞のお祝いに贈られたという、

北山初雪という大作は、本当に素晴らしいものでした。

きっとこのような機会がなければ足を運ぶことはなかったんじゃないかと思うけど、

とっても興味深い内容の美術展でした。

行ってよかったです。

5月3日、仲間総勢9人で高ドッキョウに登りました。

高ドッキョウは、興津川の上流にある1333mの山。

5月のこの時季はイワカガミという綺麗な花が咲くというので、

それを目当てに山に詳しい山口さんに頼んで連れて行ってもらいました。

清水区の中河内から入り、茶畑の脇に車を停め、

まずは樽峠目指して出発。

お往復約6時間の山登りです。

歩き始めは沢沿いで、水流が多いうえに倒木も沢山あり、

なかなか難儀しました。

でも新緑の中歩くのは気持ちがいいし、鳥の澄んだ鳴き声も聞こえてきます。

一時間10分ほど登り、お地蔵様に迎えられて樽峠に到着。

ここまでも結構な登りでした。

標識には高ドッキョウ60分とあるけど

今と同じくらいなのかな~。

ここからは尾根伝いの道。

しばらく登っていくと三つ葉つつじの綺麗な花が咲いていました。

今が一番いいときみたい。

もうちょっと登ると途中富士山が見えました。

けっこう近くだね~。

ちょっと疲れも忘れます。

アップダウンを繰り返していると、

いきなり白い可愛いイワカガミが足元に咲いていました。

よく見るとそこかしこに咲いています。

細い登山道の両側に咲いているところもありました。

なんだか頑張って~と励ましてくれてるみたい。

イワカガミが見られたところでブナの木の根元でお昼ご飯!!

ここで子ども連れの家族は引きかえし、

大人たちだけで山頂を目指します。

またアップダウンを繰り返しているうちに、

最後はかなりの急坂に、

やぱり最後まで簡単に登らせてはくれなかったものの、

何とか頂上に到着!

かなりの達成感がありました。

下り、私はけっこう平気なんだけど、

姉は苦手らしく苦労してました。

最後車に着いたのは16時半。

やっぱり6時間ちょっとの登山でした。

きつかったけど楽しかったな~♪

また行きたいです。

友人がやっているヒーリングサロン 月の雫が、

草薙から小鹿に新築移転オープン。

ピンクの塗り壁と、レースのカーテンがとっても可愛いお部屋になりました。

月の雫は、すべてオーガニックの化粧品を使い、

オールハンドにこだわった癒しのお店です。

施術後に出してくれるお茶もオーガニックで、ケーキは手作り♪

前のお店よりさらに居心地のいい空間になって、

これからますます癒されるね~。

5月31日まではオープン記念特別価格なので、

疲れてる人はぜひ一度どうぞ!!

ヒーリングサロン 月の雫

静岡市駿河区小鹿1-16-22-2

tel 090-2269-9706

長砂農園のスタッフが山菜のお料理を作ってくれました。

写真手前右側が、茹でたワラビ。

左側が、農園前にはえたつくしの佃煮。

酢を使って上手に味付けがしてあってつくしの苦味も気になりません。

奥が竹の子と蕗の煮物

削り節と一緒に煮てあります。

そして初めて食べたのがクコの葉っぱのご飯。

油で炒めてちょっと甘辛く味付けしたクコの葉っぱが混ざっています。

竹の子と油揚げのお味噌汁を作っていっしょに頂きました。

どれも美味しくて春を満喫できました♪

静岡の中高生たち10人によるダンスコンテンポラリー。

世界的な振り付け師でダンサーでもある、

メルラン・ニヤカム氏の指導の下出来上がった舞台。

中央に象徴的な一本の木(バオバブ)があり、

その周りで、世界中の様々なルーツを感じさせる踊りが繰り広げられます。

バックの白い壁には戦争の写真や、

年寄り、子供の笑顔の写真などが現れては消え。

その前で全力で踊る彼らが、

観ている私たち大人に、

世界は、未来は、希望に溢れるものか?

と投げかけているようにも感じました。

やがて老人になった彼らが集まって、

タカセの『人生がすべて詰まっているトランク』を開けた後、

再び世界は希望に、喜びに満ちます。

最後は観客を巻き込んでのフィナーレ。

とても楽しい舞台でした。

追伸

『菊姫頒布会2014』募集開始しました。

ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。

干し芋のタツマ

『菊姫頒布会』の直接ページはこちら

菊姫頒布会2014

ロレーヌ国立バレエ団と演出家ジゼル・ヴィエンヌさんとのコラボ作品。

セリフは一言もなく、マネキンと化したダンサーたちが舞台上を歩き、踊るのみ。

日本語で劇中歌が一曲だけ歌われたけど、

それもあまり意味がないように感じました。

アフタートークでこの作品は『月の光が当たった彫刻に魅せられる』

という歌にインスピレーションを受けて作られたと紹介されました。

人間の男性がマネキンたちと絡み、

時々優しくしたり突き放したり、思うようなポーズにさせたりしていると、

何故か途中でその男性が女装し

マネキンたちと同化していくという奇怪な展開へ。

ダンサーたちの身体や動きがとても綺麗で見応えはあるものの、

この演劇から何をくみ取ればいいのか私にはさっぱりわかりませんでした。

感性が鈍いのかな…。