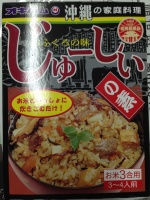

沖縄じゅーしぃ

石垣島ツアー三日目は、

朝から青の洞窟ツアーと言うのに参加。

シュノーケリングで泳いで洞窟まで行き探検。

その後シュノーケリングを楽しみ、

(海の上で高所恐怖症になりそうなくらい、

透明度が高く深い海の上を泳ぎました。)

熱帯魚をたくさん見た(ニモが可愛かったです)後、

沢に移動し、滝つぼでターザンごっこ。

クラブハウスに戻りシャワーをあびてホテルまで戻る。

と大変楽しかったのですが、

スマホは持って行けず写真がないため、

地元のJAで買った沖縄風炊き込みご飯の素で作った、

じゅーしぃを紹介します。

お米3合に混ぜて炊くだけ。

仕上げに刻んだニラとごま油を混ぜれば完成!

地元で食べたじゅーしぃが再現できました。

会社のお昼ごはんにしたのでスタッフにも好評でした。