キャベツ

ちょっと前まですごく高かったキャベツが、

最近ようやくお手頃価格になってきました。

今日は無人販売で一個150円でした。

外側のちょっと緑が濃いしっかりした葉は軽くゆでてから、

ロールキャベツにしました。

もっと外側の葉は、

糠床に二日間漬けると柔らかくなり、

キャベツの甘みと酸味がとても美味しく食べられます。

【ほし太の日向ぼっこ】

ちょっと前まですごく高かったキャベツが、

最近ようやくお手頃価格になってきました。

今日は無人販売で一個150円でした。

外側のちょっと緑が濃いしっかりした葉は軽くゆでてから、

ロールキャベツにしました。

もっと外側の葉は、

糠床に二日間漬けると柔らかくなり、

キャベツの甘みと酸味がとても美味しく食べられます。

【ほし太の日向ぼっこ】

姪からカルディの「ベトナム風練乳プリン」というのを貰いました。

ベトナムは世界有数のコーヒーの産地ですが、

ベトナムのコーヒーの品種は苦みが強いため、

練乳をたっぷり入れて甘くして飲むのが定番なのだそうです。

そしてベトナムのプリン(バインフラン)は、

砂糖の代わりに練乳を使って作るのでかなり甘さこってりで、

それにコーヒーをかけて食べるんだそう。

このカルディのベトナム風練乳プリンは、

練乳を使った濃厚なプリンにコーヒージュレがのっていました。

(最初はカラメルだと思ってましたが調べたらコーヒージュレでした)

そしてどこか懐かしい味わいでした。

というのは子どものころ好きだった、

ハウスのプリンの素を使って作るデザートに味が似ていたため。

久しぶりに子供のころを思い出した、

カルディのベトナム風練乳プリンでした。

【ほし太の日向ぼっこ】

イトーヨーカドーで購入したチルド麺のお楽しみ袋。

2人前の焼きそばが二種類と、冷やしジャージャー麺、つけ麺

一人前の背油こってりスープのラーメンが入っていました。

今回はこの中から冷やしジャージャー麺を作ってみました。

日清食品の行列のできる店のラーメン

と書かれていますが具体的なお店の味という訳ではなさそうです。

麺のゆで時間は5分で、

流水でよく冷やしてから刻んだきゅうりと新玉ねぎのスライス、

ゆで卵をトッピングしました。

後は付属のソースをかけるだけなので、

冷やし中華を作るより簡単でした。

肉みそだれは甘めでちょっとだけピリ辛でしたが、

ひき肉とタケノコの食感もあり量もちょうどよかったです。

土曜日のお昼にちょうどよかったです。

【ほし太の日向ぼっこ】

ほったらかしにしているアマリリスの鉢植えですが、

毎年きれいな花を咲かせてくれます。

調べたら昨年は5月15日でした。

今年は一週間遅れですが、

大輪の花が4輪咲くのも同じです。

もう何十年も毎年毎年咲き続けてくれます。

【ほし太の日向ぼっこ】

娘がくれた銚子電鉄のまずい棒を食べました。

か~るいチーズ味とコーンポタージュ味でした。

食べた感じはあの「うまい棒」とよく似ていたので、

製造元が気になりパッケージを探しましたが、

販売者の銚子電鉄の記載のみでした。

気になったのでさらにネットで調べたら、

千葉県鎌ケ谷市のニッポーという製菓会社が製造しているとわかりました。

同じ千葉県ということで依頼されたとのことですが、

当初「まずい棒」という名前が、

まずいお菓子を作っている会社と勘違いされるのを嫌い、

社名を載せないことになったのだとか。

うまい棒のパロディ商品ということで、

事前にやおきんとも協議したようです。

面白いですね。

【ほし太の日向ぼっこ】

姉から何の説明もなくもらった生グミ。

調べたらコストコで販売している商品だったようです。

果実ピューレが50%以上含まれていて、

ジューシな味わいでした。

見た目も可愛いです。

バナナ、ぶどう、マンゴーの3種類です。

手でかわもむけるということなので、

ぶどうのグミの皮をむいてみました。

ネットではけっこう話題になっていた商品みたいですね。

【ほし太の日向ぼっこ】

イトーヨーカドーで販売していたチルド麺のお楽しみ袋。

その中にカラムーチョ焼きそばというのがあり、

日曜日に作ってみました。

サイトを調べたら、

湖池屋のスナック菓子「カラムーチョ」は、

1984年に発売され2024年9月で発売40周年を迎えたそうです。

これを記念して日清食品チルドと湖池屋が共同開発したのがこの、

カラムーチョ焼きそばでした。

麺はレンジで温めてから、

キャベツ、玉ねぎ、人参、長ねぎ、魚肉ソーセージと一緒に炒め、

ほぐし水50㏄を入れて蒸し焼きにしてから

仕上げに添付のソースをからめたら完成!

カラムーチョらしい唐辛子色で、

辛さレベル2の程よい辛さが癖になる味わいでした。

【ほし太の日向ぼっこ】

友人から戴いたハイビスカスが、

一年中きれいな花をさかせてくれるので、

挿し木で増やしたいとの声がスタッフからあり、

新しく出た枝を3本切りました。

一本はすぐに貰われて土に植えたようですが、

残り二本は水に差しておいたら、

だんだん根っこらしきものが出て来ました。

そのうちの一本には蕾ができていましたが、

休み明けの今日事務所に来たら、

きれいな花が咲いていました。

生命力の強さに驚きます。

【ほし太の日向ぼっこ】

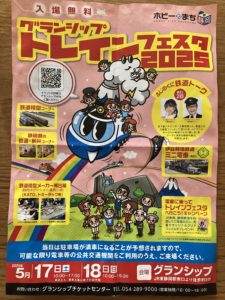

5月17日・18日に開催のグランシップ トレインフェスタ2025

に行ってきました。

このイベントは小鉄の孫(4歳)がとても楽しみにしていて、

今年でもう3回目の参加です。

17日(土)はあいにくの大雨でしたが、

10時の開館直後から17時の閉館まで一日中楽しんでいました。

私たちは午前中仕事のため、

お昼ご飯を持って午後からの参加でしたが、

3時間あっても全部を回り切れないほど、

たくさんの鉄道模型がジオラマの中を走り回り、

鉄道模型会社や、県内鉄道会社の出店、駅弁の販売もあり、

見応え充分でした。

そして3時間でもくたくたになるのに、

元気いっぱいの孫には毎回驚きます。

通りすがりの鉄道ファンの方が、

その鉄道の説明をしてくれたり、

興味深い話が聞けるのも楽しみの一つです。

各地から参加している鉄道クラブさんが、

鉄道模型の運転体験をさせて下さるので、

そのブースはいつも子供たちでにぎわっていました。

銚子電鉄が販売していた「まずい棒」というお菓子。

孫が鉄道系のYouTubeで観たようで、

食べ比べるのを楽しみにしていました。

よく見るとパッケージに

「マズイです!経営状況が・・・」

と書かれていてジョークが効いています。

【ほし太の日向ぼっこ】

姪に頼まれて2週続けてミスドのドーナツを買ってきました。

これは前回と違う期間限定の

ポン・デ・ザク宇治抹茶 きなこ

宇治抹茶を練りこんだポン・デの生地に、

宇治抹茶チョコをコーティングしてその上に、

きな粉クランチがトッピングされていて食感の良いドーナツでした。

これも期間限定の宇治ほうじ茶 ほうじ茶チョコあずき

前回買ったほうじ茶ドーナツと同じ生地に、

ほうじ茶きなこをまぶし、

小豆餡とほうじ茶フレークチョコがトッピングされています。

ほうじ茶感はちょっと薄まった感がありますが、

相変わらず食感の良い生地でした。

そして店頭に見たことの無いドーナツが・・

名まえを忘れましたが、チョコレートの生地の間に、

エンゼルクリームがはさまって、

ホワイトチョコと苺ミルクチョコが半々にかかっていました。

もしやこれがネットで噂の裏メニューというものでしょうか。

価格は確か209円だったと思いますが。

もともとチョコレートドーナツのシリーズが好きだったので、

このドーナツもとっても美味しかったです。

【ほし太の日向ぼっこ】