ほし太の日向ぼっこ

漆塗り同好会

先月に引き続き、3回目のふき漆をしたお皿たち。

色がさらに深くなり、

栓の木目が鮮やかになりました。

逆目の深くなった部分には、生漆でなく、

肉付きがいい透明な呂色を塗るといいと先生からアドバイスをいただきました。

でも、湿気が多いこの時期はあまり厚く塗ってしまうと、

ちぢみといって、皺がよりやすいので要注意です。

前回はすくう方を塗ったスプーンの、持ち手も塗りました。

同じように生漆を塗ったつもりでも、

こんなに色が違ってしまいます。

右側の二本は、片づけをして出てきたもの。

汚かったのでペーパーでこすって漆を塗りました。

この後どんなふうになるのか楽しみです。

【ほし太の日向ぼっこ】

味噌汁飴

焼津の鰹節屋さん「柳家本店」が今年の4月に発売したばかりの、

味噌汁飴をもらいました。

味噌飴は前からあったけど、味噌汁飴というのは初めてです。

味噌の粒が混じった飴の中から、

かつおだしがきいた味噌飴がとろ~りと出てきます。

新感覚の飴でした。

50g入り180円(税抜)だそう。

会社のスタッフにも上げたら喜ばれました。

【ほし太の日向ぼっこ】

セミナー

今年の10月から始まるというマイナンバー制度。

実施が決定している割に、事前の情報が少ないので、

リコーさんが主宰したマイナンバー制度の講習会に参加しました。

講師は社会保険労務士さん。

まずマイナンバーとは、

住民票を有するすべての国民に、生涯変わらない番号を割り振り管理する制度。

利用は、税と社会保障、災害対策の3つの分野でのみ使用できる。

中小零細企業も従業員のマイナンバーを取り扱う必要があり、

そのための対策をしっかりしなければならないことを学びました。

社内規定を作り、従業員に教育や研修を行うこと、

就業規則は、退職後の秘密保持義務に関する誓約書もとるなど、

細かい取決めの見直しが必要でした。

国民自体の利便性はあまり感じられず、

企業側の負担がかなり増すことになりそうです。

準備することがいろいろあって大変です。

どうなることやら。

【ほし太の日向ぼっこ】

取材パート2

先週の木曜日に静岡朝日テレビの夕方のニュースで

「熟成5年 幻の干し芋」と題して放送がありました。

番組を見た視聴者の方から問い合わせも何件かきて嬉しく思っていたら、

今度は夕方の人気情報番組「とびっきり静岡」の制作部の方からもオファーが…。

今日はその取材で、プロデューサー、アナウンサー、カメラマン、音響、照明さんの

5名の方が来社されました。

前回の報道番組での取材の時は、

事前に綿密に打ち合わせや聞き取りがありましたが、

今回は事前情報なしの一発取りでした。

圧巻だったのは食レポの時。

アナウンサーさんが、新物の丸干し芋から、

一年もの、三年もの、五年もの、スペシャリテと、

順番に、熟成丸干し芋を試食していくときのコメントが適格で、

カットの後、思わず拍手が起こったほどでした。

プロのアナウンサーさんて、ほんとうにすごいって思いました。

こちらからも食味のコメントを用意してあったのですが、

プロデューサーさんは、アナウンサーの方には見せずに、

自然なリアクションを撮りたいということでした。

放送は、6月19日(金)の夕方4時55分~

どんな編集になるか楽しみです。

【ほし太の日向ぼっこ】

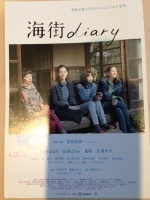

海街diary 監督 是枝裕和

「家族を捨てた父が残してくれた家族」という副題のとおり四人姉妹の物語。

しっかり者の長女シャチ姉、

調子がよくて酒と男が好きなよっちゃん、

甘えん坊のちか、

三姉妹が暮らす家にある日別れた父親の訃報が届く。

お葬式に行くとそこには母親が違う妹すずが…。

すずは、継母とはうまくいっていない様子で新しい家族の中には居場所がなかった。

別れ際、自分たちと一緒に暮らすことをすずに提案するしゃち姉。

すずが加わった4人姉妹の生活を、鎌倉の四季を通じて淡々と描きます。

私も三人姉妹なのでああこういうことってあるなあと思いながら観ていて

ほのぼのとした気持ちになりました。

それぞれが持つ問題が表現されつつ、

少しづつ、かけがえのない家族になっていく過程がとてもよかったです。

【ほし太の日向ぼっこ】

ポンパドールの塩パン

姪の塩パンを食べたすぐ後に、

たまたま友達がポンパドールの塩パンを買ってくれました。

それがなかなか美味しくてびっくり!

調べたらトッピングの塩はやっぱりゲランドなんだそう。

こうなると他のパン屋さんの塩パンも食べてみたくなりました。

【ほし太の日向ぼっこ】

取材

干し芋のタツマの新しいブランド『熟成干し芋 達磨庵(たつまあん)』で販売している、

長期熟成干し芋について、

地元静岡朝日テレビの番組「とびっきりニュース」のスタッフさんから、

取材の依頼が入りました。

11日の午前中2時間ほどかけて映像やインタビューの様子を撮影し、

その日の18時15分より3分間の放映でした。

静岡は干し芋発祥の地であることから、

昔から干し芋には親しんできた県民性がありますが、

だんだんと静岡でも茨城でも作る農家が減少してきているので、

こういう機会に干し芋が広まって盛り上がってくれるのを期待します。

男性アナウンサーの市川瑠生さんの試食シーンで、

練習の時と比べて、

実際に熟成干し芋を食べた後に、

表情やコメントがガラリと変わったのがとても嬉しかったです。

【ほし太の日向ぼっこ】

塩バターロール

姪がパン教室で習ってきたパンをまたもらいました。

「塩バターロール」です。

塩パンは、神戸のパン屋さんが最初に作って人気となり、

最近、全国的にブームとなっています。

棒状に切ったバターを、パン生地で包んで焼くので、

生地にバターが沁みこんで、ふんわりと膨らんで、

パンの底がカリっとなって絶品でした。

なんといってもバターの香りが食欲をそそります。

塩はゲランドの塩を使用していて、

先生が銀婚式のお祝いでフランスへ行き現地で買ってきたそうです。

ゲランドの塩は、パンの上にものせてあって、

カリカリの塩がまたおいしかったです。

今年食べた塩パンの中でダントツ美味しかった~。

【ほし太の日向ぼっこ】

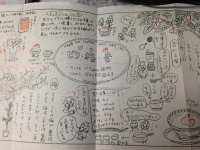

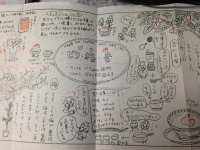

杏仁豆腐

坂井智子さんの通信『KAZE NO TAYORI』を毎月楽しみにしています。

今月はツユクサのカレンダーと『ビワ・梅・杏』の特集のお便りがついていました。

そこに「ビワの種で作る杏仁豆腐」のレシピが書いてあったので、

さっそく作ってみました。

ビワの種は4粒。

回りの茶色の皮をむきます。

意外と手で簡単にむけました。

水100㏄と一緒にミキサーにかけて、

エキスをこすとこんな感じ。

牛乳200ccと混ぜて、

砂糖25gと水でふやかしたゼラチン2.5gを入れて

沸騰させたら器に入れて冷やし固める。

今回は、ゼラチンのかわりにアガーを使ったのでちょっと柔らかめでしたが、

なんと本当に杏仁豆腐のいい香りがしました。

ビワの種たった4粒で杏仁豆腐が作れるなんて、びっくりです!!

【ほし太の日向ぼっこ】

サザコーヒー

茨城の有機農園に出張の機会に、

かねてから行ってみたいと思っていたおなじひたちなか市にある、

「サザコーヒー」の本店に行ってきました。

まずは駐車場の広さに驚きましたが、

開店直後だったのでまだ来店客はまばらでした。

店内入口はショップスペース、

珈琲豆や、こだわりのセンスのよい雑貨やお菓子を販売していました。

お目当ては入れたてのコーヒーなので、

そのまま奥の喫茶スペースへ…。

喫煙席を通り抜けて間にあったお部屋は、

アフリカの仮面がたくさん飾られていて、

まるで博物館のようでした。

奥には外からは想像もつかなかった、中庭に面した静かなお部屋が広がっていました。

アフリカの文様が刺しゅうされたタペストリーが、

たくさん額に入れて飾られ、

非日常の空間が演出されています。

メニューを見て迷いましたが、

贅沢ブレンドをチョイス。

程よい酸味と、ビターチョコレートのような風味が味わえます。

一緒に行った姪は、

幕末に徳川慶喜が味わったというコーヒーを再現した、

将軍コーヒーのカフェオレ。

とても美味しかったです。

5歳の姪の娘はキッズカフェラテ。

人生初のコーヒーだったようですが、

角砂糖を入れて少し甘くしたらとても気に入っていました。

珈琲を堪能し、お買い物をして外に出たら、

広い駐車場にいっぱい車が停まっていて、人気のほどが伺えます。

またひたちなかへ出張の時にはぜひ訪れたいと思います。

【ほし太の日向ぼっこ】