ほし太の日向ぼっこ

茨城のお蕎麦

茨城は知る人ぞ知るお蕎麦の名産地。

特に『常陸秋そば』はかなり有名。

静岡の知り合いのお蕎麦屋さんも

このそば粉を使っておいしいお蕎麦を出しています。

というわけで、茨城に草取りに行ったとき、

あまりの寒さに温かいものが食べたくなり、

スーパーで娘が買ったのがこれ『茨城けんちんそば』。

レトルトの具が付いていて一口もらったけど、なかなか美味しかったです。

最近のインスタントはよくできているな~。

でもやっぱり本物のそばが食べたい!

ということで次の日はお蕎麦屋へ…。

『そば石』さんはとてもよく行くお店で、

ひたちなか市から那珂湊へ行く途中の畑の中にあります。

近くに干し芋の農家さんがあり夏はメロンを作っています。

ブルーベリー農園もあります(お店でもブルーベリーを売っていました)

普通盛りでもしっかりお腹にたまりますが、

大盛りは100円追加なだけなのでもちろん大盛り。

私と娘は芝エビ天ぷら付きの大ざる(850円)

最後はそば湯も飲んでお腹がいっぱい!!

静岡のお蕎麦屋さんでは考えられないほどの安さとボリュームに、

(もちろん味も)大満足です♪

写真を撮り忘れて見せられないのが残念…。

【ほし太の日向ぼっこ】

詩集『行きと帰り』詩:谷郁雄/写真:本城直季

初めて本城さんの写真を見たとき、

ミニチュアの箱庭を撮った写真なのだと思いました。

どこか懐かしくてそして不思議な風景は、

空の上、雲の隙間から覗いているような視点で、

どこの国のいつの時代かもわからなくなる感覚になりました。

でも本城さんが撮る写真はすべて本物の風景なのだと知って

驚いたと同時にとっても嬉しくなりました。

“嬉しい”というのは、あの世界が本当に実在しているんだという嬉しさです。

谷郁雄さんの詩は、

「おはよう」「おかえり」「ありがとう」「おやすみ」という、

何気なく繰り返される日常の幸せな一コマを切り取って

それぞれが持っている、大切にしたいものを思い出させてくれます。

今日

あなたは

どのような行きと帰りを

思い出に加えましたか

の言葉が印象的でした。

【ほし太の日向ぼっこ】

ブラックベリーの実

長砂農園に草取りに行ったら、

また今年もスタッフが育てた花がたくさん咲いていました。

中でもブラックベリーは、

昨年より一回りも二回りも大きくなって実がたくさんなっています。

まだ赤い実が多くて黒く熟したものは少なかったけれど、

もうすぐ熟しそうな実がぎっしり♪

ためしに一つ食べてみると、

すっぱくて、しぶ~い!

熟していてもとても食べられませんでした。

これはジャムにしたほうがいいですね。

来週また草取りに行くので、

その時収穫してジャムにしようと思います。

【ほし太の日向ぼっこ】

サツマイモ畑の草取り

毎年7月に有機サツマイモ畑の草取り応援に行きます。

この畑は、サツマイモ用の畝の間に春小麦を蒔き、

育ったところでその場に倒して敷き詰めて草を抑えています。

この麦間(ばっかん)栽培は、抑草の効果があると確認できましたが、

肝心のサツマイモのツルも伸びがいまいちなので、少し心配です。

麦の隙間をぬってしぶとい草も生え始めていたので、

その草取りに5人で半日かかりました。

他の畑にはひばりが卵を生んでいましたが、

雛がかなり大きく育っていました。

ちょうど親鳥が餌でも探しに出かけたのか、

巣には雛だけしかいなかったので様子がよく見られました。

もうすぐ巣立ちかな~♪

【ほし太の日向ぼっこ】

映画『夕凪の街 桜の国』 佐々部清監督

広島原爆投下から13年後と現代に生きる2人の女性を通し、

現在までに至る原爆の悲劇を描いた映画。

こうの史代さん原作のコミックを実写化したもので、

わたしは3年ほど前にこの本を読んだとき、

被害者であるはずの被爆者が、

生き残ったことに対して罪悪感を持っていること。

被爆者を結婚相手にしないという差別があることに驚きました。

戦争の傷跡は子孫まで続いていく、

だからこそ戦争は絶対にあってはならないことだし、

記憶を風化させないためにもこういう映画は必要なのだと思います。

余談ですが映画のキャスティングはコミックのイメージに近く、とてもよかったです。

【ほし太の日向ぼっこ】

『ビュフェとアナベル』 ベルナール・ビュフェ美術館監修

ビュフェ美術館に行ったあと、ビュフェに関しての本が読みたくなり、

探してみました。

ベルナール・ビュフェ美術館監修のこの本は、

二人の生い立ちから始まり、

戦中、戦後の美術やフランス文化についてや、

同時代を生きた華やかな文化人とのエピソードもまじえて綴られた文章と、

アナベルをモデルに描かれた作品の数々、

ビュフェの初期から晩年に至るまでの作品と

二人の写真が数多く収めらていて大変美しい本です。

1928年生まれの二人は、同じような家庭環境で育ち、

才能にあふれたそれぞれが、パリで出会うのは必然でした。

すぐに二人で暮らし始め、ほかの誰にも邪魔されることなく、

41年の歳月、お互いを「Significant Others(重要な他者)」として共に生きました。

驚いたのは、ビュフェとアナベルが出会った瞬間の写真が掲載されていたこと!

二人はとても美しく、そして幸せに満ち溢れています。

最後はビュフェの自殺による別離があったけれども、

アナベルはビュフェの愛を感じながら生涯を過ごしたことが、

最後に出てきたアナベルの言葉でわかります。

『ビュフェとアナベル』の生涯は、夫婦として最高の愛の形だと思いました。

【ほし太の日向ぼっこ】

プーシキン美術館展(横浜市美術館)

ロマノフ王朝歴代の皇帝や貴族、19世紀に台頭した大商人などによって、

ロシアにもたらされたフランス絵画の質の高さは、

当時のヨーロッパ先進国であったフランスへの強い憧れと、

上流階級には欠かせない教養の一つとして、

情熱をもって収集されたことがこの展覧会を見るだけでも伺えます。

17世紀のプッサン、18世紀のブーシェ、19世紀のアングル、ドラクロワ、ミレー、

そして印象派のモネ、ルノワール、ゴッホ、セザンヌ

20世紀のピカソやマチスまで、

確かな審美眼と、高い教養に裏打ちされ、豊富な資金力で収集された絵画を、

こうして日本で一同に見ることができる幸せに浸れました。

とくに、ルノワールの肖像画の最高傑作と名高い《ジャンヌ・サマリーの肖像》は、

その絵の前にいるだけでなんともいえない幸福感に包まれ、

「このまま何時間でもこの前にいたい」と思えるほど。

音声ガイドは水谷豊さんのナレーションで、

時代背景、絵のモチーフとなっている神話や、

皇帝や貴族にかわってロシアに数々の絵をもたらせた大商人についてなど、

分かりやすく興味深く聞けました。

久しぶりに最初から最後まですべてを堪能できる展覧会でした。

【ほし太の日向ぼっこ】

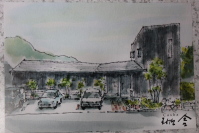

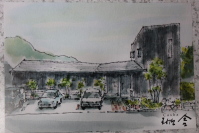

Cafe & Gallery 珈舎(かしゃ)

友人とクレマチスの丘に行った帰り、

足を伸ばして沼津御用邸公園近くの『Cafe & Gallery 珈舎(かしゃ)』に寄りました。

ここは友人の息子さんが時々行くところで、

必ずシフォンケーキをお土産に買ってきてくれるのだと聞いていたので、

一度行ってみたいと思っていました。

お店の中はオーナー夫妻の人柄が感じられる心地よい空間でした。

奥様が手作りされているシフォンケーキは、

真っ白でふわふわのエンジェルシフォンと、季節のシフォン、ノニ入りのシフォンの3種類。

季節のシフォンは「レモン」ということで、これをチョイス。

爽やかな酸味と苦味があり、甘さ控えめのホイップを載せていただきます。

一杯づつ豆から挽いてくれるオリジナルブレンドは、

香り高く、一緒にピスタチオと生チョコのおまけ付き。

それも嬉しかったです♪

なんと、帰りにエンジェルシフォンケーキをお土産に戴きました。

家でもふわふわのシフォンケーキが楽しめてとっても幸せ♪

オーナー夫妻がとってもいい方だったので、

近所のおすすめのお店を聞いてみたら、

教えて下さったのが『やじきた』というお店。

とにかくすご~く流行っていて、50人くらい入れる店内は満席。

外に何人も並んで待っていました。

私は、山盛りキャベツにアジとキスとイカのフライ、

お刺身(マグロの中落ち、イカ、タコ)

どんぶり一杯のご飯と、大盛りのシジミの味噌汁付きの魚河岸定食(950円)

友人はブリの照り焼き定食(ブリのカマおっきかった~)1350円を注文。

食べている間にもどんどん帰って、またどんどん入ってくる。

驚異的に流行っている店でした。

【ほし太の日向ぼっこ】

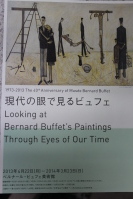

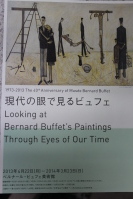

クレマチスの丘『ベルナール・ビュフェ美術館』

会館40周年を記念してリニューアルオープンした『ベルナール・ビュフェ美術館』に行ってきました。

クレマチスの丘は私の好きな場所の一つで、

休日の仕事絡みでこの方面に来るときにはよく寄ります。

他にも、井上靖文学館やヴァンジ彫刻庭園美術館、IZU PHOTO MUSEUM、

和食のお店やイタリアンのお店、NOHARA BOOKSなど楽しめるスポットがたくさんあります。

今回の企画は“現代の眼で見るビュフェ』というタイトルで、

ビュフェの内面世界が表現された、今まで以上に個性の強い作品が多かったです。

館内は広々とした空間を生かし、

大きな作品も、より広がりをもって鑑賞することができるよう演出されていました。

パーキンソン病に侵されたビュフェが、晩年に見つめ続けていた死の世界。

その迫力に思わずのけ反ってしまいました。

なんだか夢に出てきそう…。

心臓の弱い方は気をつけて鑑賞しましょう。

【ほし太の日向ぼっこ】

マークイズ横浜

仕事で横浜に行く用事があったので、

みなとみらいに新しくできた“マークイズ横浜”に行ってきました。

地下4階、地上6階の大きさはさすが横浜、

静岡とは比べ物になりません。

みなとみらい駅に直結もうれしいです。

また屋上には商業施設内では日本最大級という菜園がありました。

ショップの間の仕切りが開放的、通路も広々でゆったりとしていました。

こんなに大きなショッピングモールができる土地が、

みなとみらいにあったなんて驚きです。

娘と待ち合わせてのランチは、

韓方茶カフェ 五嘉茶OGADAで、15種類の野菜入りビビンバ(750円)を食べました。

味噌汁のようなスープが付いていましたが、

ごま油が入っていて、それだけで韓国風でした。

今度まねしてみようかな。

【ほし太の日向ぼっこ】