ほし太の日向ぼっこ

火鍋

コロナ前に娘とよく行った東京の火鍋のお店、

天香回味(テンシャンフェイウェイ)の味が忘れられず、

イトーヨーカドーで見つけて買ってしまいました。

見切り品扱いで少し安くなって600円くらいだったので、

元は1000円くらいするのでは?

ストレートタイプの鍋つゆ(2人前)だということなので、

そのまま何も薄めずに土鍋に入れました。

見るからに辛そうな色で一抹の不安を感じます。

白菜、白葱、えのき、舞茸を入れてまずは煮てから、

しゃぶしゃぶ用の黒豚と豆腐を入れ、

お勧め食材として書いてあった豆苗も入れました。

期待して一口食べると予想が当たり、

「辛いを通り越して痛い、苦い」と感じるほど。

後から鍋に入れようと置いておいたちぎったキャベツをそのまま食べて、

辛さをしのぎました。

確かに棗や八角、クコの実、山椒の実など色々入っていて本格的でしたが、

このまま食べられる人は稀なのでは。

お湯で倍くらいに薄めてお酒も入れたりしましたが、

それでも完食できずギブアップ。

食材もスープも勿体ないので、

さらに薄めて塩と醤油で味を調えてから野菜も足して、

お昼のお弁当のスープとしてみんなに食べてもらいました。

「辛いけど美味しい」と喜ばれたので無駄にならなくてよかったです。

【ほし太の日向ぼっこ】

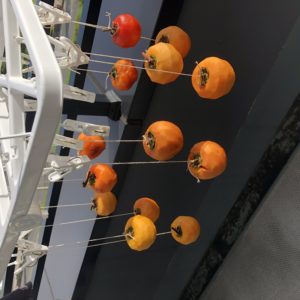

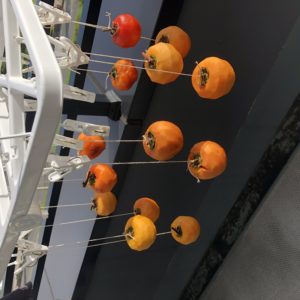

干し柿

一本だけ残した柿の木に今年も柿の実がなりました。

今年は裏年らしくなった実はまばらですが、

そろそろ色づいてきたので、

ホームセンターで高枝切りばさみを買ってきました。

下からなんとか届いて採れたのは18個でした。

そのうち完熟だった5個はそのまま食べて、

残りは干し柿にしました。

まだ高いところに同じくらいの柿がなっています。

それも何とかして採りたいです。

【ほし太の日向ぼっこ】

断水

台風15号で興津川の取水施設が壊れてしまい、

24日から清水区は断水中。

電気が通っているだけは救いですが水が出ないと本当に困ります。

旧静岡市の我が家は幸い電気も水も止まらなかったので、

お弁当は作れますが会社で洗いものができません。

器にラップをしいてご飯をよそいました。

トイレ用の水は船越小学校のプールの水をくませてもらえると聞いて、

朝からペットボトルや一升瓶などをかき集めて入れてきました。

それでもどれくらいもつかわかりません。

現時点では復旧のめどはたっていないそうですが、

本当に一日も早く水道が復旧してくれることを願います。

【ほし太の日向ぼっこ】

リッチなトウモロコシごはん。

JAのスーパー『ふれっぴー』で、

見切り品のトウモロコシ(110円)を見つけました。

先っちょがカットされていた以外は大丈夫そうだったので、

またトウモロコシごはんにしてみました。

今回はちょっとリッチに、

水の代わりに牛乳を使いバターもひとかけ入れました。

炊きあがったところ。

見た目は全く変わりませんがミルクとバターの香りがして、

とても美味しかったです。

そろそろトウモロコシごはんも食べおさめかな。

【ほし太の日向ぼっこ】

小松菜再生!

先日NHKあさイチで紹介された野菜の再生方法で、

今までやったことのなかった小松菜に挑戦しています。

500㎖のペットボトルの上1/3あたりを切り取り、

ひっくり返して小松菜の根から5㎝ほどを残しておいた部分を差し込みます。

ちょうど根っこの部分だけが水に浸かるように水分量を調整し、

毎日水を替えます。

最初にやったときは冷蔵庫にしまっておいた小松菜だったので、

根っこが出る前に枯れてしまいました。

次は買ってきてすぐに挑戦して約一週間、

中から緑の葉っぱが出て来ました。

根っこも伸びてきたので今回はこのまま成長してくれそうです。

あさイチでもある程度葉っぱが伸びるまでに三週間と話していたので、

毎日楽しみに見守っています。

【ほし太の日向ぼっこ】

古い硬貨

義母の家を片付けているとあちらこちらから小銭が出て来ます。

小銭はお店で釣り銭に使うのでありがたいのですが、

かなり古く汚れた感じなのでそのまま使うのは無理そうでした。

お酢を使うときれいになると聞いたことがありましたが、

前にSEから「十円玉をきれいにするのが面白い」と聞いたことがあるので、

何を使ってきれいにしたのか聞きました。

そしたらなんと「ソース」なんだそう。

食べ物を使うのはちょっと気が引けましたが、

ちょうど冷蔵庫にほとんど終わりそうなソースがあったので、

早速やってみました。

しばらくソースに浸してから、

水道水でこすりながら洗い流していくと、

普通の汚れならこれだけで見ている間にきれいになりました。

青や黒い錆の様や汚れはなかなか頑固でとれません。

茶色だった十円玉がピンク色になりました。

ちょっと不自然?な感じでしたが、

ちょうど持っていたピカピカの十円と比べてみたら同じような色でした。

ただ輝きがないのでそれで不自然に見えたのかも。

ほとんどの小銭が、使えるくらいにはきれいになりました。

でも何でソースなんでしょう?

【ほし太の日向ぼっこ】

自然農の田んぼ2022 共同草刈り

9月17日、大型台風が日本列島に上陸するとのニュースがあり、

決まっていた共同の草刈りができるのかどうか心配でしたが、

雨が降らなかったため予定通り行いました。

最初にやるのはしばらく草刈りしていない石垣周り。

ここは範囲が狭かったため3人ですぐに綺麗になりました。

いつもやっている川沿いの石垣とフェンスとの間は、

一か月の間にもうこんなに草が成長していました。

こちら側も草ぼうぼうです。

だんだんと仲間が集まってきたので手分けして草取りです。

曇りとはいえ湿度が高く汗がふき出て来ます。

大勢で手分けしてやるとみるみる綺麗になります。

共同作業が終了したので皆それぞれ自分の作業に移ります。

約3週間ぶりの大豆畑。

またかなり大きく育っているようです。

大きな葉と太い茎をかき分けて覗いてみると、

枝豆がたくさんできていました。

まだ収穫できる大きさではなかったけれど、

この次行ったときは美味しい枝豆が食べられそうです。

お彼岸が近いのであちらこちらに彼岸花が咲いていました。

お隣の慣行栽培の田んぼの稲早くも色づいてきています。

稲の根を傷めてしまうので、

先月から田んぼに入らない方がいいと言われていましたが、

そろそろ乾いているところなら入っても大丈夫とのことで、

大きな草やヒエを刈り取ることにしました。

但し来年の土づくりに向けて草は残した方がいいので、

「あまり刈り取り過ぎないこと」だそうです。

今年は稲の育ちも草の管理もうまくできたので、

ある程度の収穫が見込めそうで楽しみです。

稲刈りまであと一か月。

【ほし太の日向ぼっこ】

切腹最中

「切腹最中」という名前の珍しい最中を買いました。

最初は餡子がはみ出るくらいに沢山はさまっているので、

それで切腹最中という名前なのだと思っていました。

ところが包み紙を読んでみると、

「忠臣蔵」の起こりとなった浅野内匠頭がお預けとなり、

切腹された田村右京大夫屋敷跡にあるのが、

この切腹最中を作っている新正堂というお店。

和菓子を通じてこの忠臣蔵にまつわる語り草が、

人々の口の端に上がればという思いを込めているのだそうです。

たっぷりのあんは甘さ控えめであずきの風味がよくわかり、

中に求肥が入っているので、

食べ応え十分でとても美味しかったです。

また買いたいです。

【ほし太の日向ぼっこ】

びっくりするほど大きい!

台風接近で普段はベランダに置いている、

ジャボチカバくんを緊急避難させました。

この一年でかなり大きくなったとは思っていましたが、

部屋の中で見るとあまりにも大きくてびっくりしました。

種から育ててよくぞここまで成長してくれたものです。

【ほし太の日向ぼっこ】

まぐろのかま

清水にあるJAのショップ「ふれっぴー」は、

地元農家さんが直接持ち込む野菜が新鮮で価格も安いのでよく行きます。

そこには魚屋さんも入っていてお魚も安くて新鮮。

木曜と土曜はお刺身が2パックで580円とかなりお買い得なので、

それを狙ってよく利用しています。

この日は木曜でも土曜でもなかったけれど、

おすすめ商品として「まぐろのかま」がありました。

「煮ても焼いても美味しいよ」「身もたくさんついてるし」

と魚屋さんにも勧められ購入。

かるく塩をふって焼いたら確かにとても美味しかったです。

これで291円なのはかなり安い!

次に見つけたら絶対にまた買います。

【ほし太の日向ぼっこ】