ほし太の日向ぼっこ

新作歌舞伎:風の谷のナウシカ 後編

ナウシカ歌舞伎の後編の上演が始まり、

さっそく行ってきました。

コロナウィルス騒動で、

外出を控えるようにとの政府の要請ですが、

一週間だけの上演を見逃したら一生後悔します。

実際は昼夜通し上演だったため後編は夜の部でした。

前編は尾上右近さんの口上により、

ナウシカの世界観を説明していましたが、

後編は、道化役の中村種之助さんが説明役となり、

前編のあらすじを復習できました。

道化は最後まで重要な役どころでした。

前編は、本水や宙乗りなどの派手な演出が多かったけれど、

後編は、一転舞踊劇となり、

菊之助さんの舞踊を堪能しました。

他にも古典歌舞伎の要素が満載で、

歌舞伎の知識があれば、

もっともっと楽しめたのだろうなぁと思いました。

今回、ナウシカ歌舞伎がなければ、

原作を読むこともなかったと思うと、

歌舞伎のおかげで一つ世界が広がって嬉しいです。

見応えありました。

【ほし太の日向ぼっこ】

dancyu 2020年3月号

先日の菊姫会で講師の小島さんが「絶対買うべき!」とお勧めしていた、

dancyu 2020年3月号を書店に買いに行ったら売り切れだったので、

お取り寄せしてもらいようやく手元に届きました。

昨年の菊姫会でもdancyu 2019年3月号をお勧めされて買ったので、

毎年3月号は日本酒特集なのでしょうか?

でも日本酒の売り上げが右肩下がりという昨今、

人気の雑誌で日本酒を特集してくれるのは嬉しいです。

昨年は全蔵元にアンケートを慣行し、

編集部が普通酒のテイスティングをしていて、

菊姫の菊のコメントを興味深く読みました。

今年の目玉の特集は、低アルの日本酒。

確かにボトルもお洒落だし、各蔵で創意工夫している様子。

でも我が家は菊姫愛が強いので、

菊姫がらみじゃ無い記事はあまり興味がわきません。

唯一、好きな日本酒ランキングで、

菊姫が20位だったことくらいですかねぇ。

姪にも見せたら、結構じっくり読んでいました。

よかった。

【ほし太の日向ぼっこ】

ルビーカカオ

友人がちょっと前から探していた、

森永製菓のカレ・ド・ショコラ〈ルビーカカオ〉。

先日「やっと見つけて買ったよ」とくれました。

調べたら、今年の1月14日に発売されたようで、

探していると聞いたのは2月1日だったので、

友人の情報はかなり早かったです。

きれいなルビー色と甘酸っぱい味が特徴のルビーチョコですが、

それがしっかりと味わえました。

先日、品川駅で旦那様が買ってきてくれたルビーチョコのトリュフは、

2個で800円でした。

たしかに酸味を感じましたが、

そのチョコにはベリー系の風味を加えてあったので、

もともとのルビーチョコの味なのかわかりませんでした。

このルビーカカオにはそういう副原料はなさそうです。

市販のメーカーのチョコにしてはちょっと高いけれど、

この味だったら納得です。

【ほし太の日向ぼっこ】

柿の種のオイル漬け

会社のスタッフが持って来てくれた珍しい食べるラー油。

なんと、柿の種がそのまま入っています。

サイトを見たら、

新潟の代表的な名産品「柿の種」で新たな新潟土産を作りたい!

という思いで作られたのだそう。

中には本当に柿の種が丸ごとザクザク入っていました。

にんにくラー油と小さく書かれている通り、

ニンニクとラー油らしい辛味が効いています。

さっそくたきたてご飯にのせて食べてみました。

柿の種だけ食べるとそんなに辛味は感じませんが、

ラー油部分はかなり辛いです。

そしてニンニクの香りと味がいつまでも口の中に残ります。

辛いのが好きな人はけっこうハマると思いますが、

ニンニクが効いているのでお出かけ前には向かないかも。

【ほし太の日向ぼっこ】

フルーツサンド

友人から昨年の暮れに瀬名にオープンしたという、

『やさしく無理して』という高級食パン屋さんの、

食パンをもらいました。

それはソフトリーという普通タイプの食パンでしたが、

次に行ったときに、

土日祝限定のビタービターというショコラ食パンももらいました。

それを見てフルーツサンドを作りたくなり、

材料を買ってきました。

もらった食パンを半分に切り、

両面に生クリームを塗って好きなフルーツをのせました。

奮発して、苺、ぶどう、ポンカン、バナナ

売っているフルーツサンドにまけない様に豪華にしました。

挟んでから半分に切ってみると、

生クリームが少なかったのと苺が大きすぎた感じ。

さっそく食べてみると、

フルーツいっぱいで美味しいけど、

生クリームに甘みがなく、想像していた味とちょっと違います。

やっぱり売っているフルーツサンドのようにはいかないですねぇ。

【ほし太の日向ぼっこ】

眼鏡ケース

姪が昨年からレザークラフトを初めました。

初めて作った猫の眼鏡ケースがとても可愛かったので、

私も頼んで作ってもらいました。

姪のは赤の皮でしたが、

私は茶色の皮にしてほしいとだけ伝え後はお任せでした。

それが今日出来上がったと渡してもらいました。

後ろから見たところ。

色が混ざった糸で縫ってあるのでカラフルで可愛いです。

内側のレザーを緑色にしたので、

目をくり抜くと色が見えてきれいなんだけど、

片目を抜いたところで大きすぎたため、

もう片方はウインクにしたのだそう。

なかなか可愛く出来上がりとても気に入りました。

【ほし太の日向ぼっこ】

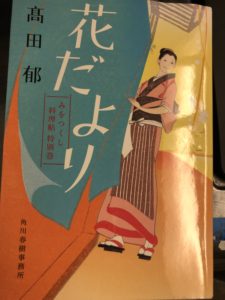

みおつくし料理帳 特別巻 花だより 高田 郁 著

時代小説の中で断トツに好きな高田郁さんの「みおつくし料理帳」。

完結した後でドラマ化もされ、

もう新作は読めないだろうと思っていたら、

特別巻が2018年9月に出ていたなんてちっとも知りませんでした。

この物語は主人公の澪と、関わり深い人物たちのその後が、

春夏秋冬に分かれ描かれています。

第一章:花だよりは、

澪が江戸で料理人として働いていたつるやの店主種市と、

懐かしいつるやの人びと、戯作者清右衛門、

坂村堂たちとのやり取りがとても楽しめました。

第二章:涼風ありは、

かつての澪の思い人である小野寺数馬とその妻の話。

風変りで感情表現の苦手な乙緒の心の動きや姑とのエピソードなど、

ほのぼのとした気分で読めました。

第三章:秋燕は、

大阪の大店の娘として生まれた野江が、

大洪水で孤児となり、

騙されて江戸の吉原に売られてあさひ太夫となった経緯、

今は亡き又次との出会いなど、

本編では書かれなかったことが丁寧に描かれていて、

今更ながら胸が熱くなりました。

第四章:月の船を漕ぐは、澪と夫の源斉の物語。

大阪に移り「みおつくし」という料理屋を一人で切り盛りしていた澪ですが、

ある日大阪に蔓延した疫病のため大家が代替わりしてしまい、

店を追い出されてしまうことに。

夫の源斉は病人を救えない無力感と、

疲労に倒れ食が喉を通らなくなってしまう。

相手のことを思って作る料理の大切さを感じさせてくれた物語でした。

それぞれの物語にはまた印象深い料理が添えられ、

いつもながら高田さんの描く世界は素敵だなぁと思いました。

【ほし太の日向ぼっこ】

風の谷のナウシカ

昨年の12月に新橋演舞場で上演された

『風の谷のナウシカ歌舞伎』が、

2月と3月に前後編に分かれ

映画館で上演されることになった時、

ジブリの映画だけでなく原作7巻を全て盛り込んだ内容と知り、

これは原作を読まなくては!

と思い探して購入しました。

映画の部分は2巻の途中までの話で、

その後の方が長く、

奥が深いことに今更ながら驚きました。

映画は36年前に公開された作品ですが、

内容は普遍的で

現代にこそ必要な物語かもしれないと感じました。

面白かったです。

【ほし太の日向ぼっこ】

揚げ大豆の甘辛

いつも自然農の田んぼで仲間が一品持ち寄りの時に持って来てくれるのが、

この揚げ大豆の甘辛です。

みんな大好きで、あっという間になくなってしまうので、

自分でも作ってみようと思いやってみました。

ちょうど茹でた大豆が少し残っていたのでそれを使いました。

大豆に片栗粉をまぶし多めの油で揚げ焼きします。

大豆がカリッとなったら余分な脂をふき取って、

砂糖と醤油を絡めたら出来上がり。

初めてにしてはなかなか上手くできたので、

会社に持ってきたら評判がよかったです。

ちょっとひなあられっぽくて、

やっぱりみんなこういうの好きみたいです。

【ほし太の日向ぼっこ】

菊姫会 番外編

菊姫会に向かう途中、天気予報は雪でした。

乗り換えの米原駅に着いた時には吹雪のように、

大きなぼた雪が降っていました。

雪を見るのは久しぶりです。

菊姫会の会場になっている加賀温泉に着きました。

雪は降ったもののすぐに雨に変わってしまったようで、

雪景色を楽しみにしていたのですが残念です。

受付を済ませてから開会式まで1時間ほどの時間があったので、

雨の中、山代温泉の中を歩いてきました。

写真は古総湯という共同温泉場です。

残り時間が30分ほどだったので少し迷いましたが、

魯山人寓居跡 いろは草庵に入ってみました。

ここはずいぶん前に一度訪れたことがあります。

大正期の旦那衆は美術談義や茶会、謡を楽しむために、

自宅や宿の離れに別荘を建てる人が多かったそうで、

旅館「吉野家」の主人吉野治郎は、

自らの別荘を当時無名の魯山人に自由に貸し与えました。

それが現在のいろは草庵です。

囲炉裏の周りには、夜な夜な旦那衆が集まり、

語らい、加賀の豊富な食材を使った料理を味わったそうです。

魯山人が、吉野家のを刻字看板を彫った仕事部屋。

お庭にはうっすらと雪が残っていて、

当時の雰囲気を感じさせてくれました。

嬉しい呈茶のサービスがあり、

お庭を眺めながら薫り高い加賀ほうじ茶とお菓子を戴きました。

短い時間でしたが、ゆったりとしたいい時間を過ごせました。

【ほし太の日向ぼっこ】