ほし太の日向ぼっこ

福岡の旅 その2

福岡二日目はまず天神にある福岡市役所前から、

観光バスの『福岡オープントップバス』で市内観光へ。

台風の影響で少しだけ雨が降ったりやんだりしましたが、

無料のポンチョが配られて市内を一周する間に日差しが差してきました。

二階建てのオープンタイプなので、

信号や標識にとても近く、車内アナウンスでもそのことをアピール。

何でもないようなものでも観光資源になるんだね~とちょっと感心。

これは、国の重要文化財で日本生命九州支店の建物なんだそう。

東京駅を建築した辰野 金吾氏によるもの。

やっぱり雰囲気が東京駅と似てました。

市街地を抜けて都市高速で百地浜へ。

風が強くてまるで遊園地のアトラクションのよう。

車窓の景色は長浜。

そのまま走っていると福岡ドームが見えてきました。

福岡タワーや、高級住宅地のユニークな建築物を眺めながら、

また天神へと戻ります。

一周約1時間の旅。

乗車券代は、大人一人1540円。

この半券を見せると市内のバスは乗り放題になりますが、

残念ながらこの後は博多駅に移動するだけでした。

お昼は天神地区にある、ガレット専門店『LeBRETON(ルブトン)』で…。

サラダと焼き立てパン、スープとデザートが付いて1260円。

ガレットは、フランスのブリュターニュ地方の郷土料理で、

そば粉を使ったクレープの様な生地に生ハムや卵、チーズなどをのせて焼いたもの。

シェフはブリュターニュで修業したという本場仕込みなので、

ガレットはもちろんのこと、

まさにオーブンから出してすぐの焼きたてフランスパンは絶品でした。

スープもデザートもとっても美味しくて満足しました。

これで目的の二つ目と三つ目をクリア。

【ほし太の日向ぼっこ】

福岡の旅

友人と一緒に福岡へ。

安いチケットなので予約がなかなかとれず夕方の最終便で向かいました。

富士山静岡空港を16時40分発で、福岡空港着が18時20分。

驚くのは空港から市の中心部天神まで地下鉄で11分という近さ。

夜は屋台のラーメンを食べようと話していましたが、

生憎の台風接近で屋台がほとんど出ませんでした。

友人が是非食べたいと言っていたのが「呼子のイカ」

屋台はあきらめて、天神にある割烹よし田さんで、

イカの活き造りを注文。

写真で見るのと変わらない、透き通ったまだ動いているイカ刺しが登場。

食べごたえありました。

他には秋刀魚のあぶり刺し。

脂がのっていました。

鯛シューマイ。

蒸しと揚げがありましたが、お勧めの蒸しシューマイにしてもらいました。

イカのゲソは、塩焼きか天ぷらにしてくれます。

たっぷりありました。

お塩で食べるのが美味しかったです。

昔福岡で食べた鯛茶漬けが忘れられず、

ここでも鯛茶が食べられるというのでハーフサイズで頼んでみました。

ドリンク一杯づつ頼んで二人で7450円。

ホテルに帰って計算してみましたが、だいたいイカの活き造りが3000円くらい。

(後で調べたら他のお店もそれくらいでした)

九州に来なければ食べられない活きイカのお刺身が食べられ、

まずは旅の目的の一つをクリア!

【ほし太の日向ぼっこ】

初!静岡空港

友人と一緒に静岡空港発のFDA(富士山ドリームエアライン)で福岡へ。

5周年記念で全国どこでも片道5000円という安さ。

(実際は燃料チャージ代が入って6400円なので往復12800円、これでも安いです)

静岡に空港は必要ないと思っていましたし、

今でも断然新幹線の方が便利とは思うけど、

一度はどんなものか使ってみたいと思い、いい機会でした。

まずはアクセス。

静岡ICから、東名高速(新東名でもok)で相良牧の原ICまで約30分。

高速降りたら空港まで約10分。

無料駐車場が2000台。

駐車場は空港入り口の真ん前にあるので降りたらすぐに登場手続きへ。

その後、搭乗口の2階まで上がってもあっという間。

駅のターミナルよりも近いくらいで驚きました。

機内は、左右2席づつで21列84人乗り。

コンパクトなので飛行機というよりバスみたいな感覚になります。

座席はレザーで座り心地は◎。

LCCとは違って機内サービスもありました。

(飲み物と焼き菓子が出て、希望すれば茶飴も貰えるし、新聞、雑誌の購読もできます)

福岡まで1時間40分のフライト(帰りは1時間25分)

なかなか快適でした。

【ほし太の日向ぼっこ】

2段重ねのウーピーパイ

最近よくデパ地下で見かけていた「ウーピーパイ」。

見た目が一見マカロンの大きい版みたいな感じです。

アメリカのお菓子ということは知っていたけど、

何しろ意外と結構なお値段なので実際に食べたことはありませんでした。

それがローソンでお手頃価格で販売していたので思わず購入。

(と言っても娘に買ってもらったんだけどね)

ちょっと調べたら、ウーピーパイはアメリカ北東部ニューイングランド地方と、

ペンシルベニア州アーミッシュの伝統菓子で、今では全米で食べられているんだそう。

アーミッシュというのは、昔「アーミッシュに生まれてよかった」という本を読みましたが、

大変戒律の厳しいキリスト教の一派で、

文明を拒否し、基本的に自給自足の共同生活をしている人々です。

そのアーミッシュが食べていたお菓子がこのウーピーパイというのも意外でした。

なにはともあれ、前から気になっていたウーピーパイ、

思った以上に美味しかったです。

【ほし太の日向ぼっこ】

すずめのお宿

タツマのお米のお客様の中田さんご夫妻はお二人とも趣味でいろいろな物を作られます。

旦那様は折り紙、奥様は縮緬で上手にスズメを作られます。

新米入荷に合わせてお店のディスプレイ用に沢山のスズメを貸していただきました。

かごに入った赤ちゃんすずめ。

縮緬で作った彼岸花も素晴らしいい出来です。

お店の中が一気に華やかになりました。

追伸

『ほしいも【安はるキラ】セット』募集開始しました。

ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。

干し芋のタツマ

『ほしいも【安はるキラ】セット』の直接ページはこちら

ほしいも【安はるキラ】セット2014

【ほし太の日向ぼっこ】

街を変える小さな店 恵文社一乗寺店 店長 堀部篤史

副題に「京都のはしっこ、個人店に学ぶ これからの 商いのかたち」

とあります。

見回せば子供の頃から身近にあった町の本屋さんがどんどんなくなっています。

本屋さんばかりか、八百屋さんやお肉屋さんなどの小さな個人商店も姿を消していっています。

どこの町でも同じ看板の大きなショッピングモールが建ち、

日本中同じメニュー、同じ味の食べ物が買える国。

そんな国が本当に豊かなのか?とこの本を読んで考えさせられました。

京都の左京区、日本のカルチェラタンとも表現される小さな街に、

こだわりのある店主が経営するユニークな個人店が点在しています。

個性豊かだけど、横のつながりも大切にする。

そんな街なら住んでいても楽しいだろうなと思いました。

商いとは「自分にしか表現できないものを紹介(発信)しつづけること」

お客さんに合わせることも大事だけど、お客さんを育てることはもっと大事なんじゃないかな。

私が好きなのは品ぞろえのいい店なのではなく、性格のある店、自分を表現している店。

自分たちがやっていることもこうありたいと考えました。

【ほし太の日向ぼっこ】

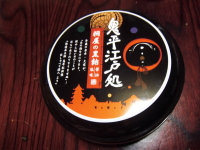

桐屋の黒飴

鬼平江戸処で、娘がおじいちゃんの敬老の日のために購入したお土産。

ここだけのオリジナルのプレミアム黒飴。

平蔵の妻・久栄の好物だと度々登場。

目黒不動尊に参った降りに平蔵自らも妻のために購入しています。

残念ながら実際の目黒不動尊の参道で販売していたのはさらし飴という、

もち米と水飴で作られた飴だったよう、

目黒だから黒飴と池波正太郎が洒落たのではということです。

昔ながらの醤油飴にイカ墨を使ってこの黒を出しているそう。

小ぶりの飴が二つづつ入っています。

【ほし太の日向ぼっこ】

東北道上り線 羽生PA

東北からの帰り道かねてから行きたかった羽生PAに寄ってもらいました。

ここは池波正太郎の小説「鬼平犯科帳」がテーマです。

羽生の隣り町に、江戸時代『栗橋関所』が設けられていたことにちなみ、

東京への入り口であるここに「江戸の入り口」を作ったのだとか。

鬼平犯科帳の主人公は、言わずと知れた実在の火付盗賊改方長官、

通称鬼平こと長谷川平蔵。

だからここは「鬼平江戸処」というのだそう。

お店の看板は、『近江屋』『大野屋』『酢醤油問屋 最上 野田屋』など、

盗賊に押し入られた日本橋の大店の名前が…。

同心と密偵が内密に連絡し合ったつなぎ(合図)の小物なども、

忠実に再現されています。

小説の中に頻繁に登場する、軍鶏鍋屋 五鉄は、

池波正太郎が贔屓にしていた、

日本橋人形町の老舗鶏料理店「玉ひで」がモデルなのだそう。

五鉄の名で、玉ひでが提供している開発まで三年かかったという『一本うどん』

こちらは軍鶏鍋膳。

とにかく大盛況なので先に席を確保してから食券を買います。

ソフトクリームは寛永通宝のクッキー付き。

細部にもこだわりが感じられて楽しいです。

追伸

9/23は「秋分」です。二十四節気更新しました。

ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。

干し芋のタツマ

二十四節気「秋分」の直接ページはこちら

秋分

【ほし太の日向ぼっこ】

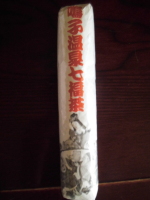

七福茶

鳴子温泉のお部屋に置いてあったお茶、

「鳴子温泉七福茶」をお土産に買ってきました。

国内産の大麦とほうじ茶、玄米を主原料に、

「鳩麦」「柿の葉」「熊笹」「桑の葉」「よもぎ」「いたどり」「松葉」

といった漢方にも用いられる原料をブレンドしたお茶ということでした。

最初は名前のとおり7種類のブレンド茶かと思ったら、

原材料を見たら10種類も入っていました。

それぞれが主張せずにマイルドな味に仕上がっているのでとっても飲みやすく、

健康にもよさそうです。

何よりそう思えることが大事ですね。

【ほし太の日向ぼっこ】

鳴子温泉

東北出張の折に各地の温泉に泊まるのが楽しみのひとつです。

今年は、何年か前に泊まってお湯がとっても良かった記憶のある、

鳴子温泉の「うなぎの湯 ゆさや」さんに2回目の宿泊をしました。

ゆさやさんの建物は昔懐かしい木造の、よく言えば文化財の趣。

ロビーでは古いレコードがかかっていて、

到着の時にはりんご酢のウェルカムドリンクサービスがありました。

かなり古いの建物なのでお部屋にトイレはなく、

お世辞にも広いとは言えない時代がかかった造りですが、

お掃除が行き届いているので古さは全く気になりません。

また貸切の露店風呂を30分間無料で使用できるサービスがあります。

30分は短いかな~と思いましたが、

洗い場などはないので純粋にお湯を楽しむだけで、

源泉の温度がかなり高くて、そんなに長湯はできないということで、

30分という時間はちょうどよかったです。

うなぎの湯の名のとおり、肌にまとわりつくようなぬるっとした美肌の湯です。

ゆさ屋さんは他にも内湯があり、

隣にある共同浴場の「滝の湯」の無料チケットもいただけて、

全部で3種類のお風呂が楽しめます。

内湯と露店はアルカリ性の温泉なのに、

隣りの滝の湯は酸性の湯という全く違うことに驚きます。

日本には11種類の温泉があるということですが、

鳴子温泉には実にその中の9種類が沸き出ているそうで、

宿によってさまざまな泉質が楽しめるのも魅力です。

食事は、夕食朝食ともに部屋食でのんびりとくつろげます。

こんなにひなびた場所(失礼)なのに、

バーニャカウダが出てきてびっくり!

お料理はどれも美味しかったですが、

夜のご飯にきのこの炊き込みご飯が出たのも嬉しかったです。

また来年も来たいと思わせてくれる素敵な宿でした。

【ほし太の日向ぼっこ】