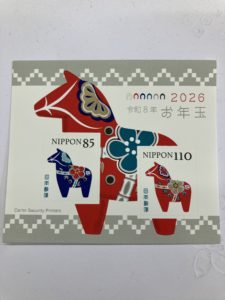

令和8年お年玉切手

郵便料金の値上げで年賀状をやめる人が増えたそうです。

私も毎年50枚ほど出していたのが今年は35枚でした。

出した数より届いた数の方がさらに少なかったのですが、

その少ない中でもお年玉切手が一枚当たりました。

当選番号の一番違いというのも3~4枚あったので、

ちょっと惜しかったです。

郵便料金の値上げで年賀状をやめる人が増えたそうです。

私も毎年50枚ほど出していたのが今年は35枚でした。

出した数より届いた数の方がさらに少なかったのですが、

その少ない中でもお年玉切手が一枚当たりました。

当選番号の一番違いというのも3~4枚あったので、

ちょっと惜しかったです。

友人のGちゃんのお母さんは漬物名人で、

毎年とても美味しい漬物をたくさんいただきます。

今回も青菜の漬物とたくわんをいただきました。

漬物にするお野菜も自家製なので本当に貴重です。

詳しくお話を聞かなかったので

なんという青葉なのかわからないけど、

塩と昆布と鷹の爪というシンプルな味付けながら、

菜っ葉の味が純粋に楽しめてとても美味しいです。

たくわんもすごく美味しいので少しづつ大事に食べたいです。

美味しい漬物があるとそれだけでとても豊かな食卓になります。

二年前の2月、

スタッフが配達先で戴いてきた沈丁花の切花を、

ずっと水に差しておいたら根っこが出たので

植木鉢に植え替えたのが一年前。

3本あったので3鉢作りましたが、

そのスタッフが退社することになり一鉢は記念に差し上げて、

残り二鉢をベランダで育てていたところ、

数日前につぼみが一つついていることに気がつきました。

まだまだ小さく育ちがゆっくりだと思っていたのですが、

もう花が咲くなんてびっくりです。

沈丁花はとてもいい香りがするので咲くのがとても楽しみです。

岩手に帰省していたスタッフからお土産にいただきました。

黄色のりんごは岩手県で作られた品種「黄王(きおう)」で、

「王林」と「千秋」を交配したのだそう。

かための食感で果汁が多く酸味と甘みのバランスがよい

りんごらしい味わいです。

そして赤いりんごたちは全て「ふじ」

それぞれ生産者が違っていて、

こだわりを持って小ぶりのふじを作っているのだそうです。

小さいふじも酸味が強いとか味が薄いとかではなく、

しっかりふじの味わいでした。

かわいいけどちゃんとふじというところがツボでした。

事務所近くのセブンイレブンで見つけた、

桃のミルクまんじゅうを買ってみました。

ヤマザキ製パンの製造でした。

桃ジャム&ミルクあんと書かれていて、

確かにあんはミルク風味の優しい味で、

その中の桃ジャムが甘酸っぱくて一緒に食べるといい感じに美味しいです。

よく山梨に行ったときに好きで買っていた、

信玄桃というおまんじゅうを思い出しました。

ラジオで色々な文房具を紹介していて、

その時に「欲しい!」と思ったのがこの筆箱。

イスラエルのデザインカレッジの学生さんが、

2003年の卒業制作で作ったのが元だそうです。

今では世界中で販売されているようで、

カラーも様々、デザインも様々あり

とても迷ってしまいましたが、

スタイリッシュなスケルトンにしました。

この筆箱は一本のジッパーでできていて、

シッパーを閉めていくと最後にペンケースになる

という優れもの。

動きも滑らかでストレスなく完成しました。

最後のジッパー部分が白くなっていて

それがモンスターの歯になるのが可愛いです。

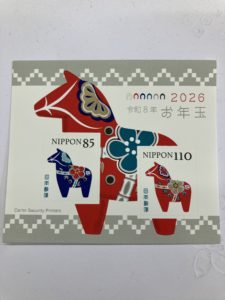

新年最初のお買い得なセット「細切れ干し芋」の販売を、

1月19日から開始しました。

昨年も同じ時期に販売し大好評でしたが、

今年は殆ど宣伝をしていなかったにもかかわらず、

初日から多くのお客様に購入していただき、

とても嬉しいです。

訳ありですが200gの干し芋が4袋入り1080円という

とてもお買い得のセットです。

販売数量は850セットで売り切れごめんとなりますので、

興味のある方はお早めにご来店ください。

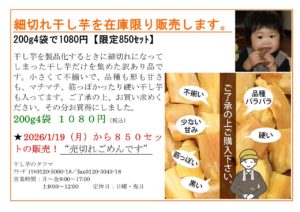

SPACの演劇 ガリレオ~ENDLESS TURN~ を鑑賞しました。

原作はベルトルト・ブレヒトの『ガリレオの生涯』

演出は多田淳之介さんです。

多田さんは、AIに「演劇についてどう思うか」を問いたところ、

「演劇はとても非効率的で再現性の低い無駄なことであり、

その無駄なことがまさに人間の特徴であって

AIにはその価値が判断できない」と返ってきたそうです。

今回脚本の一部をAIに書かせてみるという実験もされていて、

科学について考えることと演劇を行うことで

人間とは何かを問いているように感じました。

舞台上に大きな半円形のドームが据えられていて

そこに様々な映像が映し出されます。

それが時にAIとなり、地球となり、星空を映し、

人類誕生以前から現代へと続く壮大な物語が

ガリレオという偉大な科学者の生涯を通して描かれ、

2時間20分の濃密な時間で圧倒され続けました。

終演後には、

多田さんと漫画編集者の千代田修平さんのトークがありました。

千代田さんは「チ。地球の運動について」を編集担当された方で、

今回のアフタートークにはこれ以上ないゲストでした。

興味深いお話が聴けてとても充実した体験でした。

1月17日に籾摺をしました。

午前中は仕事だったので12時過ぎに坂ノ上に向かいました。

この日もぽかぽか陽気で助かりました。

友人に籾摺りをしたいと頼んであったので

すぐに始められるようにセットしてくれてあり、

とても有難かったです。

今年収穫した籾米が11キロと、

昨年の籾米も12キロほどあり合わせて23キロくらいを摺りました。

一度にたくさん入れると詰まってしまうので、

少しづつ投入します。

1回通しただけではまだ籾が残ってしまうので、

2回通しました。

2回通したら殆ど籾米はなくなりました。

これは今年の手作り味噌の麹に使う予定です。

熟成干し芋達磨庵の歳時記1月をホームページに掲載しました。

今回は先日坂ノ上でついた玄米もちをメインにしたいと思い、

餅の俳句を探したところ、

いくさなきを ねがいつかへす 夜の餅 大野林火

という句を見つけました。

現代に書かれた句ではないけれど

昨今の世界情勢を見ると、

いつの時代でも願いは同じだと感じました。

また、大寒にちなみ小豆も入れたいと思い、

お汁粉を作って丸干し芋とお餅をトッピングしてみました。

カラフルな玄米餅を入れたのは寿司の折り詰め箱で、

干し芋の初荷の際に戴いたものです。

今年度も無事にシーズンが過ごせますよう、

また戦争が一日も早く終結するよう願いを込めました。