大きくなりました。

会社の敷地内で1週間前に保護した子猫。

すくすく元気に育ってこんなに大きくなりました。

今ではすっかりみんなのアイドルです。

お腹が空いた~。

さみしいから遊んで~。

おしっこしたいよ~。

という時は、

びっくりするくらい大きな声で鳴きます。

小さくても、一丁前に猫のしぐさをするので、

見ていて飽きません。

いい飼い主さんが見つかるといいのですが…。

会社の敷地内で1週間前に保護した子猫。

すくすく元気に育ってこんなに大きくなりました。

今ではすっかりみんなのアイドルです。

お腹が空いた~。

さみしいから遊んで~。

おしっこしたいよ~。

という時は、

びっくりするくらい大きな声で鳴きます。

小さくても、一丁前に猫のしぐさをするので、

見ていて飽きません。

いい飼い主さんが見つかるといいのですが…。

静岡市の街中に住んでいる友人の後藤さん。

昨日定例会に干し上がったばかりの干し柿をどっさり持ってきてくれました。

毎年お隣の柿の木になるのだそう。

こんなに持ってきてしまったら後藤家の分が無くならないのか

心配になりましたが、

本人いわく「修行のように(皮を)むいた」というくらいだから、

かなりたくさん作ったようです。

それにしてもキレイに出来上がっています。

むき方が丁寧だから、色も形もきれいです。

柿を干すために、百均に何度も物干しを買いに走ったと聞きました。

見たことはないけど、

何といっても後藤家には屋上という最強の場所があります。

そしたら、さっき画像を送ってきてくれました。

壮観ですね。

おまち育ちの干し柿はとっても甘くて美味しかったです。

1937年スペイン内戦時、ナチスドイツによって都市無差別攻撃されたゲルニカ。

その事実を知った、パブロ・ピカソによって描かれた一枚の絵は、

巨大なキャンパスに、所狭しと黒と白のモノトーンで、

死ぬ往く兵士、牡牛、赤子を抱いた女、いななく馬などが描かれ、

観る者に強い反戦のメッセージを伝えている。

ゲルニカが制作されたまさにその時、

ピカソの傍にいて、その制作過程を記録した女性が、

「泣く女」の絵のモデルで有名なドラ・マールであった。

本書は、1937年のゲルニカ制作年のパリと、

現代のニューヨークとを主な舞台として描かれています。

2003年に起きたニューヨーク同時多発テロで夫を失った女性、

MOMAのキュレーターでもある八神瑤子が企画した美術展『ピカソの戦争』。

スペインから門外不出のゲルニカを是非ともその美術展に出展させたいという瑤子。

果たしてゲルニカはニューヨークに来るのか。

そして、ピカソにとって唯一無二の存在にはなれない、

ドラの葛藤や苦しみ、

ゲルニカを巡り暗躍する国際情勢など、

事実とフィクションを巧みに取り入れた表現方法は、

まさにマハさんの真骨頂。

登場人物の多くは、架空の人ということでしたが、

まるで本当に実在していたように生き生きと描かれ、

全編を通して浮かび上がる一つの主題に向かい、

二つの物語がつながっていくラストはみごと。

魅力あふれる物語でした。

風邪で寝ている時、いい機会だと友人から借りたこの本を読みました。

読んですぐに「あ、これ読んだことある」と思い出したけど、

結局最後まで読んでしまった。

結末がどうしても思い出せなかったから。

もしかしたら、マハさんにしてはあまりに重たいので、

途中までしか読まなかったのかなぁ。

でも今回は完読。

まず、こういうちゃんとしたお料理がメインに出てくる話はかなり好きです。

最近鑑賞したばかりの映画「 深夜食堂」や、

「みおつくし料理帳」、ちょっと前の「食堂かたつむり」、

池波正太郎の「鬼平犯科帳シリーズ」、

忘れちゃならないのが、エンデの「ネバー・エンディング・ストーリー」…。

呼んでいるとお腹が空いてきます。

話が横道に逸れました。

タイトルといい、マリア、紫紋(しもん)、マルコ、与羽(よはね)、

と言った登場人物たちの名前から、

当然聖書を意識せざるを得なく、

物語も原罪、贖罪という重い内容となっています。

この物語に出てくる人物たちは、

それぞれが自分の犯してしまった罪の重さから、

一度は自ら死を選ぼうとするけれど、

人との関わりの中で、次第に再生され、

生きていくことを選ぶ。

その根底にあるのは、

自分を待っていてくれる絶対的な存在(母)。

人は何があっても自分を愛してくれる人が一人でもいること、

そして誰かの役にやっていると思えればこそ、

生きていく力が湧いてくるのだと思います。

旧清水市ではまわりにみかん農園がまだ残っていて、

土地柄、みかんの無人販売もあちらこちらで見かけます。

無人販売で一番多いのが「みかん」と言ってもいいくらい。

このみかんも、スタッフが無人販売で買って来てくれました。

でもいつものみかんとは違います。

「はごろも」という品種だということ、

棘のある木で、あまりたくさんならないのだとか。

収穫が大変なので、

最近作る人が減ってしまったそうです。

美味しいけどだんだんなくなってしまっているなんて

まるで、干し芋の品種のいずみみたいです。

だから普通?のみかんよりもちょっと割高で、

小ぶりのみかんが8個で200円(それでも安いです)

食べるとすごく甘くて美味しかったです。

あちこちのサイトで、

「はごろも」という品種のみかんを探しましたが見つからなかったので、

本当にもう作っている人はごくわずかしかいないのかも。

会社の敷居内で野良猫が子供を産んで育児放棄。

二匹の子猫を瀕死の状態で発見しました。

近くの100円ショップでスポイトを買って来て、

応急的にクリープをお湯で溶かして飲ませ、

体が冷たいので、缶コーヒーのボトルにお湯を入れて湯たんぽにしました。

最初は目も開かず、目が開いてからも表情は虚ろで、

泣くこともできませんでした。

手の中で温めて、少しづつミルクが飲めて、

ようやく鳴き声が出ました。

姪と1匹づつ家に連れて帰り、

お湯で体を洗いカイロで温めると見違えるように元気になりました。

残念ながら姪が連れて帰った一匹は、

もともとかなり弱っていたので

夜のうちに死んでしまったそうです。

この子は生命力があり、

みるみる元気になっています。

手のひらにのり、柔らかいところをふみふみしながら、

ちゅうちゅう吸っています。

おっぱいだと思っているんだよね。

誰かいい飼い主さんが見つかるといいのですが…。

同級生の絵の好きな友人に、原田マハさんを教えたらみごとにハマり、

私がまだ読んでいないマハさんの本を買って読んでいたので、

貸してもらいました。

三十路の元アイドル丘えりは、

今やレギュラーは旅番組1本だけ。

所属は、社長と副社長とタレント一人と言う弱小の万プロ。

唯一の番組中にスポンサーの名前を言い間違えて打ち切りとなり、

ひょんなきっかけで、個人的に旅の代行をつとめる旅屋を始めることに…。

おかえりはちょっぴりドジで、

いろんなことをやらかしてしまうけれど、

まっすぐで憎めないキャラクター。

鉄壁社長や、事務員兼副社長ののんのさんといった、

回りの濃いキャラクター達もよかったです。

途中ピンチに陥り、この先どうなっちゃうの?

と思いながらも最後は丸く収まりめでたしめでたし。

旅先で出会う人々がとびきり素敵な人たちで、

私もこんな旅がしてみたいと思いました。

読んでいてとても心地よい物語でした。

書店で友人への誕生日プレゼンとにと、

本を探していたところ、目に飛び込んで来たのがこの「呼吸の本」。

谷川俊太郎氏は、母校の校歌の作詞者でもあり、

もともと大好きな詩人です。

その谷川さんが、呼吸の先生へ質問をし、

それに対して答えるのが加藤俊朗氏という形式で書かれています。

最近、呼吸の大切さを意識していたので、

買った本はプレゼントしましたが、

自分でも読んでみたいと思い、図書館で借りました。

呼吸法の加藤メソッドのCDが一枚付いています。

谷川さんの詩はとてもわかりやすいのが特徴ですが、

質問も、私たちが普通に考えるようなことを聞いてくれているので、

最初からすんなりと読めます。

息と呼吸法、宇宙と気、意識と気づき…

など多岐に渡っています。

呼吸で大切なのは吐くこと。

心を浄化するのが呼吸の力。

心を落ち着けて毎日取り組みたいと思いました。

清水のJAのスーパー「ふれっぴい」は、

生産者がその日にとれた野菜を持ち込みで販売しているお店。

だから野菜がどれも新鮮で価格も安いです。

特にお気に入りはネギで、

刻んでタッパーに入れ冷蔵庫で保存しておけば1週間は持ちます。

その時に根っこのところを3cmほど残しておき、

土に植えておいたら、

2~3週間ほどでこんなに大きくなりました。

そろそろ食べ時ですが、

ここまで育ってくると可愛くて、

食べるのがちょっとかわいそうな気になります。

配達スタッフのKさんは、

配達途中にある無人販売所をいくつも把握していて、

新鮮で安い野菜などを買って来てくれます。

この日はキュウリがなんと4本で100円。

これは一つしかなかったそうで、

みんながうらやましがっていました。

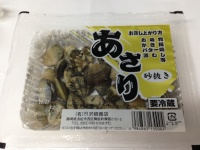

そしてなんとあさりまで無人販売で売っていたと買ってきました。

1パック200円。

保冷バックに入っていたそうで冷たいままでした。

このあさりを買って家で一晩ボールにあけて砂抜きしたのですが、

とてもイキがよく、

朝にはほとんどのあさりがのびのび~としていました。

何だか煮るのが可愛そうになってしまいましたが、

お味噌汁にしてからもしっかり殻の中に実がくっついていまいした。

そしてこれにも驚きました。

何と大福もちまで無人販売。

それもなんと5個で100円。

小ぶりでしたが粒餡がしっかり入っていました。

田舎はいいな~。