ほし太の日向ぼっこ

キッシュ

冷凍庫の奥に眠っていたパイシートを出してきて、

久しぶりにキッシュを作ってみました。

具材は、新玉ねぎとしめじ、ベーコン、ブロッコリー、プチトマトです。

いざオーブンで焼こうと思ったらタルトの型が見つからない!!!

困った末に、セラフィット(フライパン)を型の代わりにしてみました。

パイシートは麺棒で薄く伸ばしてからフォークで穴を開けます。

そこへ玉子、牛乳、チーズを混ぜて注ぎ具材をトッピング。

あとは180度に予熱したオーブンで35分から40分焼くだけ。

のはずが…。

やはりフライパンだと底が厚すぎて、

パイシートまで充分熱が伝わらないのかなかなか焼けません。

何度も時間延長してみましたがだめなので、

最後はそのままガスコンロにかけて弱火で焼いてみました。

これでようやくなんとか完成。

さっそくお昼のお弁当に。

メインはキッシュと、肉巻き(南瓜とスナップエンドウの2種)と、

ほうれん草の胡麻和え、紅白なます、南瓜のふくめ煮。

何だか取り合わせがよくなかったけど、

キッシュはなかなか美味しくできました。

でも次に作るときはフライパンは使わないだろうなぁ。

【ほし太の日向ぼっこ】

熟成ほしいも達磨庵歳時記 4月

新元号の発表があり盛り上がってますねー。

こんなに大騒ぎだと、

今日からもう新しい元号に変わると勘違いする人いないのかな。

と、そんな心配をしていても仕方ありません。

今はお尻に火が付いている熟成ほしいも達磨庵の4月の歳時記を仕上げなければです。

真ん中の姉から、たらの芽と菜の花をもらったので、

とにかく写真だけは写してしまおうと、今朝撮ってきました。

もう自分ちのお皿も使い尽くしたので、

前に木工の同好会に入っている時にいたずらで作った台に盛り付けてみました。

そもそもお皿じゃないけどね。

歳時記の掲載場所がかなり横長なのでこれくらい細長くてもいいかも。

さてこれから文章をなんとかしなければ。

【ほし太の日向ぼっこ】

バターコーヒー

前から気になっていた「バターコーヒー」。

今回auスマートパスの抽選でファミマのバターコーヒーが当たり、

ちょうどいい機会なので飲んでみました。

容器にも書いてありましたがせっかくなのでサイトでも調べてみました。

バターコーヒーとは、

グラスフェッドバターやMCTオイルに含まれる、

良質のオイルを手軽に摂取できるこだわりのコーヒーとのこと。

グラスフェッドバターは、

自然の中で放牧され牧草を中心に食べて育った乳牛から作られたバターのことで、

ファミマのバターコーヒーはニュージーランド産のバターを使用。

MCTオイルは、中鎖脂肪酸で構成されるオイルで、

一般的な長鎖脂肪酸に比べて消化吸収や分解燃焼が早く、

エネルギーとして消費され、体内に蓄積されにくい油のこと。

今回この商品を開発担当した方は、

以前にココナッツオイルを毎日コーヒーに入れて飲んだだけで、

中性脂肪や尿酸値が下がり、医師に驚かれたという経験があったそうで、

その後、アメリカで出版された「シリコンバレー式 自分を変える最強の食事」という本で、

バターコーヒーのことを知り、自分の経験とも合致したため、

ファミリーマートオリジナル商品として開発を決めたそうです。

飲んだ味わいはとても飲みやすくて、コーヒーとしてのコクも感じました。

バターとオイルの配合量が多いためそれに負けないように

濃いコーヒーにしたそうで、3種のアラビカ種をブレンド。

それで198円はかなり頑張った価格ですね。

これからコンビニでコーヒーを買うとしたら、

このバターコーヒーがいいかも。

【ほし太の日向ぼっこ】

殿村家の米

友人が下町ロケットの原作本を読んでキャンペーンに応募したら、

『殿村家の米』が見事当選!という報告を12月にもらい、

その時は「すごい強運だねー」って返してすっかり忘れてました。

そしたらこの間、友人宅に頼まれたお米を届けに行ったら、

まだ少しあるよって、実物を見せてくれて「食べてみる?」と頂きました。

殿村家の米 佃製作所 下町ロケット 小学館 非売品

の文字がすごくプレミアムを感じます。

袋の裏には、

単一原料米 栃木県 コシヒカリ30年産

精米工場は新潟県長岡市

「殿村家の米」は栃木県新波産のNIPPA米です。

とありました。

ドラマでは、殿村家の田んぼは新潟だったような気がしますが、

このNIPPA米というのが気になり調べたら、

『NIPPA米(ニッパマイ)は栃木県南部、 栃木市新波(にっぱ)地区で、

農薬、化学肥料を一切使わずに育てた美味しいコシヒカリ。

400年続く農家の17代目が精魂込めて作ります。』

なんだって!

もしかして本当に下町ロケットのモデルだったのかも。

お米をみたら真っ白じゃなくて、少し胚芽が残っているようでした。

無農薬米だから胚芽を残したのでしょう。

炊いてみたらふっくら炊けました。

精米してから3ヶ月以上たっていたけどそれでも充分美味しかったです。

【ほし太の日向ぼっこ】

タコライス

先日家でチリビーンズを作った時、娘が持って帰ってタコライスにしたと聞きました。

それからずっとやってみたいと思っていて今日のお弁当にしてみました。

この前は、鷹の爪とチリパウダーを入れすぎたのでちょっと辛すぎました。

今日はチリパウダーの量を少なくして、鷹の爪も小さいのを1本だけにしました。

調べたら、本当はタコライスは挽肉だけで作るようですが、

大豆をゆでたのがまだ冷蔵庫にたくさんあったのでチリビーンズにしました。

炊き立てご飯にレタスをのせて、

チリビーンズとトマト、アポカド、上からパルメザンチーズをかけて完成!

辛いので玉子コーンスープも作りました。

みんなの分を盛付けして机に置いたらアシュがやってきて、

匂いをかいでさかんに砂をかく仕草をします。

どうせアシュには不味そうに感じるんだよね。

何度も何度もやるので何だかとっても悲しくなります(笑)

でもタコライスご飯、とっても美味しかったよー。

アシュは人間じゃなくて残念だったね。

いつものA君のおにぎらずもタコライス風。

美味しそうだったので余分に作って夕方食べたら、

歴代のおにぎらずの中でも1.2を争うほど美味しかったな~。

また作ろうっと!

【ほし太の日向ぼっこ】

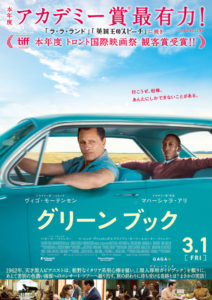

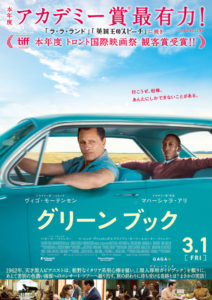

グリーンブック 監督:ピーター・ファレリー

今年度のアカデミー賞作品賞に輝いた作品「グリーン・ブック」を観ました。

アカデミー賞受賞作へのこだわりはあまりないけれど、

この作品は実話をもとに作られているということと、

予告をみてこれは行きたい!と思いました。

舞台は1962年のアメリカ。

トニー・リップ(ヴィゴ・モーテンセン)はイタリア系アメリカ人。

高級ナイトクラブの用心棒として働いている。

無知でガサツで、大食漢、そして黒人への偏見も隠さないけど、

美人な妻と二人の息子を大切にする愛すべき白人。

対する黒人ピアニストのドクター・シャーリー(マハーシャラ・アリ)は、

カーネギーホールの上階に住み、

天才ピアニストととして、地位も名誉も教養も兼ね備えている。

ナイトクラブが改装工事で無職となったトニーに、

ドクターの演奏旅行の運転手としての仕事が入ります。

黒人差別が色濃く残る南部への2ヶ月間の旅でした。

レコード会社からトニーに渡されたのは、グリーンブックという一冊の本。

それは黒人専用の宿泊所が載った旅行ガイド。

最初は全くかみ合わない二人だったけれど、

次第にお互いを認め友情が芽生えていく。

途中、何度も声を上げて笑ってしまうほど楽しく、

そして胸の詰まるシーンとが繰り返されます。

北部にいれば回りから大切に扱われ、地位も名誉も収入も保証されているドクターが、

あえて南部への演奏旅行に行くことを決めた理由。

差別に対して、節度を保ち、毅然とした態度で臨むドクター。

ほんの60年前、実際にあったことなのだと思うと正直驚きました。

それでも重いテーマでありながら、みていてとても居心地のいい映画でした。

特に好きだったシーンは、トニーが妻のドロレスに手紙を書くところ。

あまりにひどい内容を見るにみかねたドクターが手紙の文章を考えてやり、

劇的に素晴らしいラブレターとなってドロレスを喜ばせます。

それは最後の最後にドロレスガ言った言葉とつながっていてとっても感動的でした。

【ほし太の日向ぼっこ】

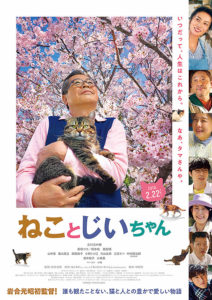

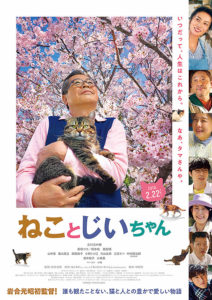

ねことじいちゃん 監督:岩合光昭

動物写真家、岩合光明さんの初監督作品「ねことじいちゃん」を観ました。

行きたいと思っていたのになかなか行けず、

気づいたら、チャンスはなんと上演最終日の朝9時15分からの1回のみ。

こうなったら前の日にお弁当の準備を全部しておいて行くしかない!!

と、深夜2時までかかって準備しました。

ちなみに、豚肉のチーズ巻きカツは豚肉をチーズで巻いておくところまで。

小松菜と厚揚げと生椎茸の煮びたしは、

小松菜をきれいに洗い刻んで茎と葉に分けるのと、厚揚げの油抜きまで。

新玉ねぎと若布と甘夏のサラダは、玉ねぎをスライスして若布をもどしておく。

(甘夏はむいたのを友達のGちゃんから戴いたのを流用)

というところまで準備して当日は朝6時半から調理開始で、

急いでカツを揚げ、なすとピーマンの味噌炒めを作り、

サラダをマヨネーズで和えてと、

何とかお弁当は完成↓

で肝心の映画はというと、

期待通り、予想通りの猫だらけの103分。

ほとんど全カットに猫がいるという、まさに岩合さんにしか撮れない映画です。

主演は、大吉役の立川志の輔さんと猫のたま役のベーコンくん。

舞台は、ほとんどがお年寄りと猫だけのとある小さな島。

奥さんに先立たれた大吉さんが、

たまと一緒に日常を過ごしている様子が丹念に描かれます。

小林薫さん、柴崎コウさん、榎本佑さんなど、脇を支える演技上手な役者さんとともに、

たくさんの猫たちが自然な姿で登場します。

猫好きにとってはそれだけでもう観る価値大ですが、

出てくるお料理もとっても美味しそうです。

老親と息子との関係

子の立場、親の立場、両方の気持ちがよくわかりますが、

私も、やっぱりこんな老後が過ごせたらいいだろうなぁと思いました。

ただただ猫に癒される、それだけでも充分な映画でした。

【ほし太の日向ぼっこ】

しらす丼

昨日解禁になったしらす漁。

さっそく買ってきたゆでしらすを使って丼にしました。

というのも、しらす屋さんの隣で営業しているどんぶり工房で、

しらす丼が600円と出ていたから。

500円のパックを買ってきたので、

温かいご飯の上に、豪快に半分くらいのっけて刻んだネギとしょうがをたっぷり。

お醤油と焼き海苔をちぎってかけながら食べたらとっても美味しかった~。

しらすの一番美味しい食べ方かな。

【ほし太の日向ぼっこ】

しらす漁解禁!

静岡では今日が“しらす漁解禁日”

お世話になった方にシラスを送るため、

『ヒシダイ大石シラス店』に行って来ました。

前もって電話で確認したら、

22日の10頃に来れば新物のシラスが買えるとのこと、

急いでお弁当を作って10時半にお店に行って送り状を書いていると、

次から次へとお客さんが来ます。

「今日から解禁だね。ワクワクするね」と笑顔で話している方もいました。

見ていると「生じらす」を買う人の方が圧倒的に多かったけれど、

前に京都出身の友人のご主人が、

「生じらすも、生桜海老もそんなに上手いもんじゃない。

喜んで食べるのは静岡県民だけ!」と言っていたのを思い出し、

生じらすと茹でじらすを半々にして送りました。

実はこのシラス屋さんは、生前父が畑を借りて野菜を作っていた場所のすぐ近くです。

シラスを買った帰り、久しぶりに寄ってみると、

ちょうど2年前に父が亡くなった後、

私と主人と二人で収穫した場所に、同じように玉ねぎが植えられて育っていました。

その隣にはエンドウマメも花が咲いていて、

まるで父がまだ元気でいるような錯覚を覚えました。

今月3回忌を終えたばかりですが、

何だか少し感傷的になってしまいました。

あの時はまだまだ小さかった花桃の木が、

立派に育ってきれいな花を咲かせていました。

ああ、やっぱりあれからもう2年もたつんだね。

【ほし太の日向ぼっこ】

かすたーど苺

「姪にローソン行くけどついでに何か買ってくる?」と聞いたら、

「八天堂監修のフルーツサンドを買ってきて!」と頼まれました。

「2種類どちらでも大丈夫」

ということで、

お店に行ったら、かすたーど苺とかすたーどミックスフルーツの2種類がありました。

3月19日から販売開始だったようです。

なるほど確かに美味しそう。

どちらもありましたが、実は八天堂監修の苺大福がイマイチだったので、

とりあえず30円安い、かすたーど苺の方を買ってみました。

事務所に帰ってさっそく試食。

あ、これは美味しいね!

パンとかすたーどクリームと苺がとってもいい感じです。

苺は3.5粒入っているとのこと。

あっという間に食べきってしまいました。

【ほし太の日向ぼっこ】