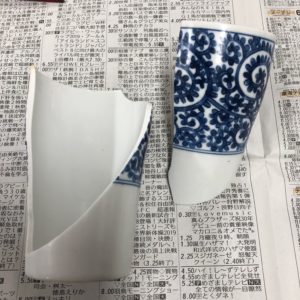

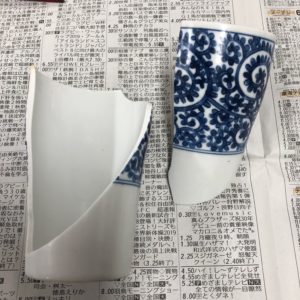

漆塗り同好会で金継ぎをやっている人がいるので、

ちょうどうまく割れたカップを継いでみようと思い、

教えてもらいました。

これを見せるとあまりにうまく割れているので、

「わざと割った?」と言われてしまいましたが、

ヒビが入っていたカップを洗っていたところ、

パカッと二つに割れました。

それ程思い入れがあるカップではないけれど、

初心者にはやりやすいのではと思いやってみることにしました。

張り合わせる前に、

先ずは割れた断面をやすりで丁寧に研ぎます。

漆を塗ると厚みが出るのでその分を削っておくのが目的だそうです。

そのあと断面に生漆を塗っておきました。

そうすると接着がいいのだそう。

いよいよ継ぐ作業です。

最初に麦漆を作ります。

小指の先ほどの強力粉にほんの少しの水を混ぜてヘラでよく練ります。

まるでパン生地を作っているように粘りと艶が出るまで練ります。

そこに生漆を少しづつ混ぜながらひたすら練ります。

だんだんと粘りが出てきて、

まるでトルコアイスのようによーく伸びるようになったら完成です。

できた麦漆を、断面に薄く塗り貼り合わせます。

ここでしっかり合わせておかないと後で段差になったりします。

セロテープで固定したら、

はみ出た漆をテレピンできれいにふき取っておきます。

内側はまだ漆がはみ出ています。

これもきれいにふきとっておきます。

カップは、割れる前よりも派手になって風格が出ました。

この後漆が乾いたら上から筆で漆を塗り、

金粉や銀粉、チタンの粉などを撒いて完成です。

どんな風に仕上げるかけっこう楽しみです。

【ほし太の日向ぼっこ】