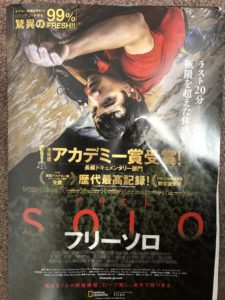

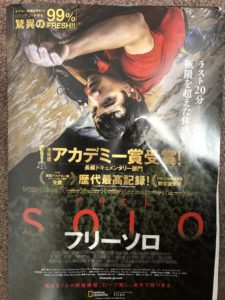

2019年英国アカデミー賞ドキュメンタリー部門受賞の、

映画『フリーソロ』を観ました。

フリーソロとは、

身体を支えるロープや安全装置を一切使わずに山や絶壁を登ること。

このドキュメンタリーは、

その世界のスーパースターであるアレックス・オノルドが、

2017年、ヨセミテ国立公園にある高さ975mの巨岩エル・キャピタンに、

フリーソロで挑む一部始終を100分間の映像作品に仕上げたものです。

私は高所恐怖症なので、

自分では絶対に見ることができない景色を映画館で体験しようと思いました。

スリリングなクライミングシーンはもちろんのこと、

それに至るまでの入念な準備とシミュレーション。

そして、それを撮影するスタッフたちの心の動きまでカメラは映し出します。

カメラがあることで、彼の集中を乱してしまわないかという葛藤や、

彼の死の瞬間を目撃してしまうかもしれないという恐れ、

観ているこちらは、成功していることを知っているのに、

それでも時折目をつぶり手に汗握ってしまうようなシーンの連続でした。

その現場にいた彼らの恐怖はどれほどだったことでしょう。

そして恋人とのシーンも印象的でした。

他人から見れば、こんな死と隣り合わせのことなどやめて、

彼女と平穏に幸せに暮らしたらいいのに、

という気もしますが、見終わったときに感じたのは、

フリーソロをやめることは、

彼にとっては死を意味することと同じかもしれないということ。

けして無謀な命知らずの若者ではなく、

準備を怠らず、全ての行程を体にしみ込ませ、

自分の感情をコントロールして挑んだ快挙は心から賞賛に値するものでした。

【ほし太の日向ぼっこ】