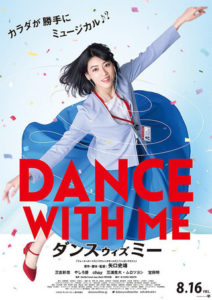

映画『ダンス ウイズ ミー 』矢口史靖 監督

友人がペアの試写会に当たり誘ってくれました。

行く前は正直「和製ミュージカルだし、面白いのかな?」と思っていて、

「音楽が聞こえると、突然歌って踊るミュージカルスターのようになってしまう」

っていう設定に感情移入はできないだろうなぁと疑心暗鬼でした。

ところが最初から最後まですごく面白くて、楽しく

時々大きな声で笑ってしまうほどでした。

ミュージカルシーンも本格的で楽しめました。

ミュージカルが苦手な一流企業に勤めるOLの静香。

ある日姉の娘を預かり、連れて行った先が怪しげな催眠術の館。

そこで催眠術にかかってしまい…。

という設定は突拍子もないようでいて、子供時代のエピソードとも絡み、

けっこうありそうで笑えます。

そこからは本当にハチャメチャで楽しく、最後はスカッとしました。

主演の三吉彩花さんがチャーミングでしたが、

脇を支える、やしろ優さん、ムロツヨシさん、三浦貴大さん、CHAYさん、

そして何より宝田明さんがすごくいい味出してました。

懐かしい歌もたくさん出てきてとにかく楽しい映画でした。